Ⅰ 職場における認知症対策

最近物忘れがひどくなった従業員がおり、以前はできていた作業でも頻繁にミスをします。安全上の問題もあるため、同僚からも心配の声が上がっていますが、本人に自覚は無く通院もしていないようです。どのように対応したらよいでしょうか。

上司や同僚が安易に認知症と決めつけて、不適切な発言を行うと、本人との信頼関係を損ない、パワーハラスメントや名誉棄損などのトラブルを招く可能性があります。本人に自覚が無い場合は、客観的な事実に基づいた「業務上の問題」と捉えて指導を行い、改善されなければ受診勧奨等を行うとよいでしょう。

1.認知症とは

「認知症」とは様々な病気により、脳の神経細胞の動きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障を来した状態をいいます(政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」)。

日本では高齢化の進展とともに認知症患者が増加し、2022年の調査の推計では、認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と言われる軽度認知障害(MCI)の人の割合は約16%とされ、両方合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになります。

また、65歳未満で発症する認知症は「若年性認知症」と呼ばれ、その発症年齢は平均54歳と若く、女性が多い高齢者の認知症と異なり、男性が女性より少し多いという傾向があります。

以上のように、今日、認知症は誰もがなり得る病気です。一方、企業では高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用確保義務や70歳までの就業機会確保の努力義務が定められ、少子化による人材不足もあいまって、高齢者雇用が進み、従業員の認知症に関するご相談をいただくことも出てきています。

2.実務対応の流れ

在職中に認知機能が低下するケースは、今後あらゆる企業で発生する可能性があります。これは個人の尊厳やプライバシーに大きく関わるため、慎重な対応が不可欠です。

上司や同僚が安易に認知症と決めつけて、不適切な発言を行うと、本人との信頼関係を損ない、パワーハラスメントや名誉棄損などのトラブルを招く可能性があります。したがって、対応の入口は「認知症疑い」からではなく、客観的な事実に基づいた「業務上の問題」と捉える必要があります。

①業務上の問題を客観的に事実として記録する

本人の言動や業務遂行状況について、具体的な事実を記録します。この場合、認知症を疑って主観的に見るのではなく、客観的に事実を記録することが重要です。

例)

- 曜日が分からなくなる

- 知っているはずの現場の基本的なルールを忘れる

- 提出する書類を間違える、書類作成が雑で内容が不正確になる

- 取引先との面会時間を間違える、会議時間や決定事項を頻繁に忘れる

- 以前はできていた作業でミスが増える、注意力が散漫になる

②業務上の注意指導を行う

①の事実に基づき、通常の業務改善指導を行います。ここでは、業務パフォーマンスに対する指導として行い、健康問題には触れません。注意指導を行った事実とこれに対する本人の反応や言動も記録します。

例)

- 最近□□のミスが増えていますので、手順を見直し毎回確認するようにしてください。

- 会議時間を忘れないよう記録したり、指示についてはメモをとるようにしてください。

③受診を勧奨する

②の指導を行っても改善されない場合、医師の受診を促します。言い方としては、「最近、お疲れの様に見えますが体調はいかがでしょうか。よくミスされているようですが、健康上の理由があるのではないかと心配しています。一度、専門の病院を受診されてみてはいかがでしょうか。」といったように、あくまでも本人の健康を気遣うように伝えます。会社には安全配慮義務があるため、従業員が健康に業務を遂行できる状態かを確認する必要があります。この点を踏まえ、面談の機会を設け、丁寧に伝えていただくとよいと考えます。

本人が中々受診しない場合、産業医が選任されている企業では、産業医面談を促し、産業医を通じて専門医への受診を勧奨することが有効な手段となります。

また、家族へ連絡し受診勧奨を行う際は、原則として本人の同意取得が必要です。ただし、本人の同意が得られない場合でも、職場における安全確保の必要性が極めて高い状況(異常行動の頻発など)においては、例外的に連絡が認められる可能性があります。家族や親族の範囲については、同居の家族や親族(配偶者、配偶者がいなければ親か子供)など、最も近い関係者とします。

④受診命令を出す

それでも本人が大丈夫だと言い張り、受診を拒否する場合、会社は受診命令を出します。就業規則に受診命令に関する規定を設けている企業はこの規定に基づいて発令します。また規定がない場合でも、会社の安全配慮義務を根拠として命令できる場合がありますが、今後に備えて、就業規則を改正しておくとよいでしょう。なお、合理的理由のない受診命令の拒否は懲戒事由に該当し得ますが、懲戒の可能性も視野に入れつつ、まずは受診へ繋げることが重要です。

⑤診断結果に応じた措置

(1)認知症の診断結果が出た場合

認知症と診断された場合であっても、すぐに雇用契約を終了することはできず、就業継続の可能性を検討する必要があります。特に、65歳までの再雇用者については、高年齢者雇用安定法に基づく雇用継続義務があり、より慎重な対応が求められます。例えば、主治医に就業上の措置を確認してそれに沿った対応(配置転換、休職制度の適用等)を行うことが考えられます。この点、厚生労働省の「若年性認知症における治療と仕事の両立に関する手引き」(令和3年12月若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業検討委員会委員。以下「手引き」という)等が参考になります。また、休職制度が設けられている場合、これを適用せずに雇用終了することはリスクがあります。このような就業継続のための対策を尽くしても、なお就労が困難な場合に雇止めを検討することになります。

(2)認知症ではないとの診断結果が出た場合

健康上の問題が否定されたため勤務成績不良や能力不足の問題となります。この場合は上記①、②のプロセスを重ねていき、能力不足を理由とする雇止めが可能な事案か慎重に検討していきます。

(3)本人が受診拒否を続ける場合

本人が受診拒否を続けることは、会社が安全配慮義務を履行するための協力が得られない状態になります。この対応策としては主に二つの方法が考えられます。一つ目は受診拒否命令を理由に、注意指導→軽い懲戒→懲戒等を検討することです。

二つ目は安全に就労できるか確認できないため、労務提供の受領を拒否し自宅待機を命ずる方法です。状況が改善されない場合は、労務提供義務の不履行等を理由に契約終了を検討することが考えられます。ただし、安易な雇止め等は問題になるため慎重な検討が必要になりますので、専門家に相談しながら進めることが重要です。

3.その他の留意事項

手引きでは「両立支援に当たっての留意事項」として、以下のポイントがあげられています。

ア 早期発見・早期対応の重要性

- 若年性認知症は、治療の可能性が限られているため、認知機能の低下に伴い、業務の遂行能力が徐々に低下し、やがては就労継続が困難になり、多くの労働者が退職を選択します。しかし、早期発見・早期対応により、労働者本人の残された能力や経験を適切に評価・活用することで就労期間を延長させることができます。また、周囲の労働者の理解を得ることができるようになるとともに、不必要に早い退職を避けることができます。

- 労働者本人による、いつもの自分と違うという訴え、職場内で周囲の人が感じる違和感等について、事業者は適切に把握し、必要に応じて家族、産業医を交えて相談することが望ましいといえます。また、本人および周囲に対する安全配慮の観点から、医療機関の受診を勧奨し、主治医、産業医等から就業上の措置の検討に必要な情報を収集することが望ましいといえます。

また、周囲対応の工夫として、事業者は労働者本人の状況をしっかりと見極め、労働者本人とよく話し合い、上司や同僚等周囲の人の理解を得ながら、仕事内容を決めたり、就労を継続する工夫をすることが望ましいとされています。

車の運転については、認知症の場合はそれまでには考えられなかった操作ミスなど危険を伴う場合があるため、運転は禁止されているとしています(道路交通法第103条一の二)。

その他、認知症と診断され、一定の精神障害の状態にあることが認定された場合、「精神障害者保険福祉手帳」の取得が可能なことについても示されています。

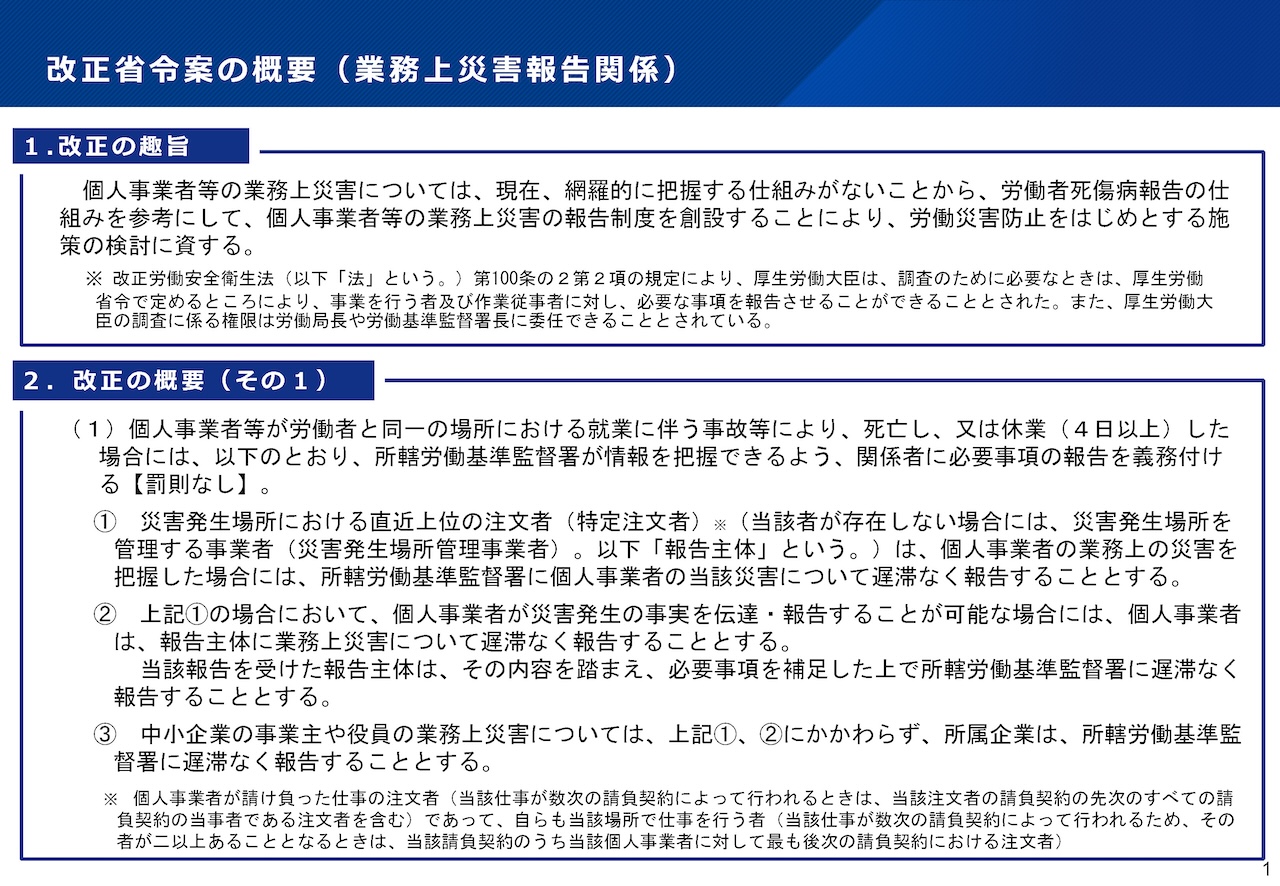

Ⅱ 個人事業者等の業務上災害の報告制度(労働安全衛生法の改正)

労働安全衛生法は基本的には企業に雇用される労働者を対象としてきましたが、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない人も一定範囲で保護対象とするような改正が行われます。これは、働き方の多様化によりフリーランスが増加していること等も背景にあります。

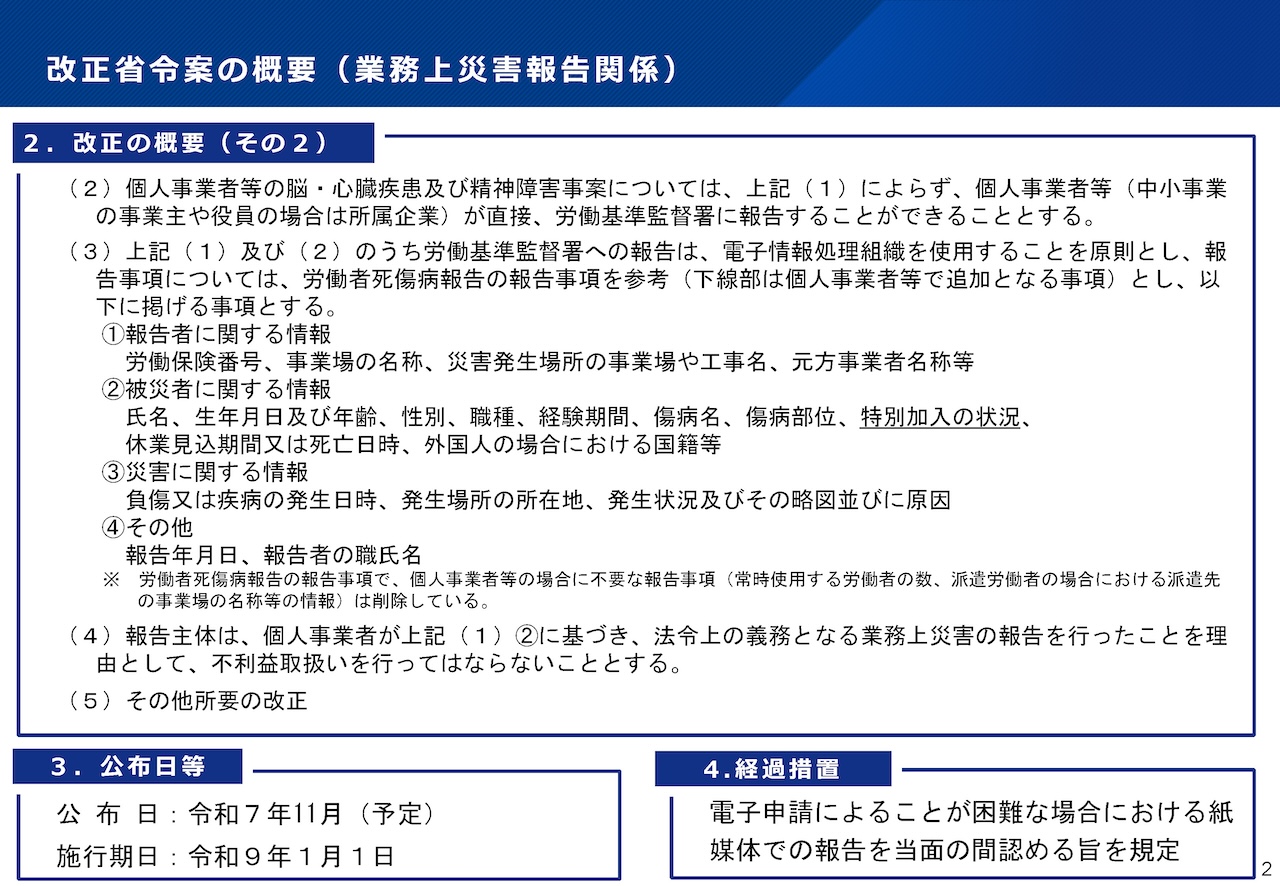

改正の一つに、個人事業者等の業務上災害の報告制度があり、2027年1月1日に施行されます。第129号のレポートでも取り上げましたが、対象が分かりづらかったため、以下、本年9月に示された改正省令案(労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱。以下「省令案要綱」という)等を参考に確認したいと思います。

省令案要綱によると、個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、死亡又は休業(4日以上)した場合で、①特定注文主(直近上位の注文者)、または②災害発生場所管理事業者(①が存在しない場合)(以下、併せて「報告主体」という)が、個人事業者の業務上災害を把握した場合は、所轄労働基準監督署に個人事業者の当該災害について遅滞なく報告しなければならないとされています。また、個人事業者が死亡や入院をせず、災害発生の事実を伝達・報告可能な場合は、報告主体に対し業務上災害について遅滞なく報告することとされます。

報告主体となる「特定注文者」とは、「個人事業者に仕事を請け負わせた注文者」であり、「当該個人事業者と同一の場所で仕事を自ら行う場合に限り、かつ、当該仕事が数次の請負契約によって行われることにより当該場所にその者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も後次の請負契約における注文者とする」とされています(省令案要綱)。その定義に建設業等の特定事業に限定するような定めがないため、報告義務の対象は建設業等の特定事業に限定されないと考えます。また、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書」(令和5年10月厚生労働省労働基準局安全衛生部。以下「報告書」という)でも、災害事例として「大規模商業施設のバックヤードで発生した災害」があげられています。この場合の「災害発生場所管理事業者」として「バックヤードの管理を委託された物流業者」が例示されていることから、建設業以外の業種も対象にしていると解されます。

(令和7年9月5日第177回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要について(諮問)(個人事業者等災害報告制度関係)」)

報告書によると、特定注文者又は災害発生場所管理事業者に報告義務が生じるのは、災害の発生を現認し、又は被災者の救助や救急搬送等の事実を把握した場合のほか、仕事の性質上又は災害発生場所の管理権原を有する立場から、災害の発生を当然に把握すべき立場にある場合が含まれるものであるとしています。

報告主体が災害発生の事実を知り得なかった場合についてまで報告義務を負う趣旨でない旨を通達等で明確にすることとするともされており、今後、示される通達等に留意する必要があります。以下、省令案要綱とともに報告書も抜粋しておきますので、ご参考ください。

◆報告制度の円滑化のため、通達等で示す事項(案)

【報告制度の適正化】

- 「労働者と同じ場所」等の考え方の明示

- 不利益取扱いの具体的な内容について

- 個人事業者に報告主体への報告義務が生ずる場合の具体的なケースの例示

- 報告主体への報告義務とは別に個人事業者が監督署へ行う情報提供について

- 特定注文者や災害発生場所管理事業者を報告主体とする考え方や報告義務と災害防止上の責任との違いについて

- 報告主体が災害発生の事実を知り得なかった場合における報告義務の考え方について

- 個々の事案における作業態様や事業場の管理実態を踏まえた災害発生場所管理事業者の考え方

- 災害発生場所管理事業者が報告義務を負う災害の範囲について

- 個人事業者が災害発生場所管理事業者に対して報告義務を果たす上での注文者の関与の在り方について

- 報告対象とならない災害(休業4日未満の災害や労働者と異なる場所で就業していた場合の災害等)に関する監督署への情報提供について

(令和7年9月5日第177回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要について(諮問)(個人事業者等災害報告制度関係)」)

◆報告書抜粋

【個人事業者等が死亡した場合や入院中など災害発生の事実を伝達・報告することが不可能な場合】

- 「労働者と同じ場所」等の考え方の明示

- 上記【報告主体を選定する際の基本的考え方】を踏まえ、特定注文者が把握可能なものについて報告することとする。ただし、注文者が災害発生場所に来ることが一切ない場合など「特定注文者が存在しない場合」には、災害発生場所管理事業者を報告主体とする。(罰則なしの義務)

- 特定注文者又は災害発生場所管理事業者に報告義務が生じるのは、災害の発生を現認し、又は被災者の救助や救急搬送等の事実を把握した場合のほか、仕事の性質上又は災害発生場所の管理権原を有する立場から、災害の発生を当然に把握すべき立場にある場合が含まれるものであるが、災害発生の事実を知り得なかった場合についてまで報告義務を負う趣旨ではない旨を通達等で明確にすることとする。

- 個人事業者等が一般消費者から住宅建築を元請として請け負った場合など、「特定注文者及び災害発生場所管理事業者のいずれもが存在しない場合」には、報告義務の対象とはならないが、業務上災害の幅広い把握のため、個人事業者等が業種・職種別団体(特別加入団体を含む。以下同じ。)に加入している場合には、当該団体が監督署に情報提供できることとする。

(「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書」(令和5年10月厚生労働省労働基準局安全衛生部)