今年の国会で、カスハラ対策やフリーランスの労働災害の保護に関する法律が成立したと聞きました。どのようなものか教えて下さい。

労働施策総合推進法が改正され、カスハラ対策が企業に義務付けられることになりました。

また、労働安全衛生法が改正され、個人事業者も同法の安全衛生対策の対象とし、事業場に安衛法違反の事実がある場合に個人事業者が労働基準監督署へ申告できること、個人事業者の労災の報告制度等を含んだ安全衛生対策が整備されます。

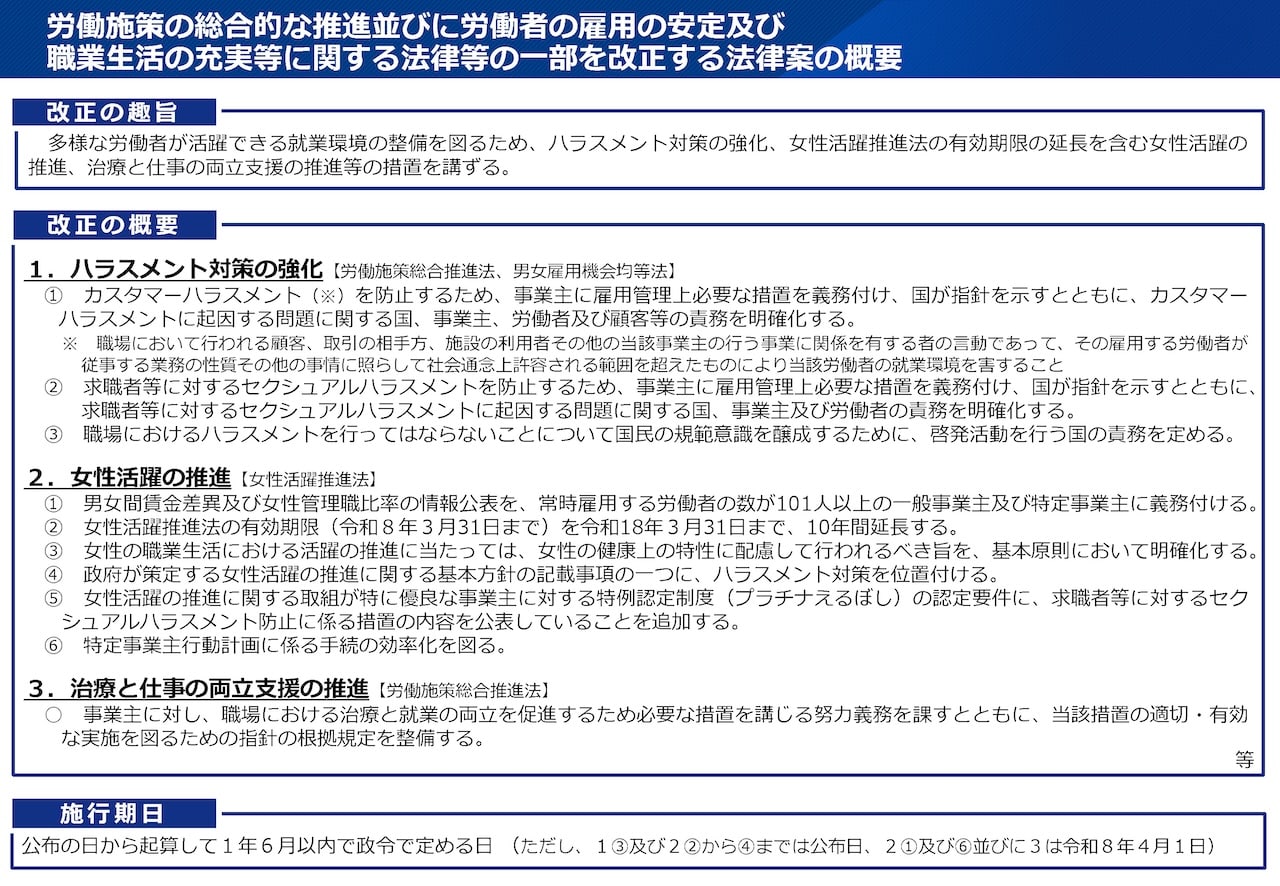

1.女性活躍の推進と職場におけるハラスメント防止対策の強化に関する法案

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少やグローバル規模での競争が激化する中で、多様な労働者がその能力を十分に発揮して活躍できる就業環境を整備することが重要な課題となっています。

そのような中、今年の通常国会に女性活躍の推進と職場におけるハラスメント防止対策の強化に関する法案が提出され、6月4日に可決・成立し、6月11日に公布されました。

以下、「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について(建議)」(労働政策審議会雇用環境・均等分科会令6.12.26労審発第1649号。以下建議という)を参考に、主な改正点について確認します。

(厚生労働省第217回国会(令和7年常会)提出法律案)

2.カスタマーハラスメント対策の義務化(労働施策総合推進法)【公布日から1年6月以内】

セクシャルハラスメント(以下、セクハラという)やパワーハラスメント(以下、パワハラという)はすでに法整備され、企業の対策が義務化されていましたが、カスタマーハラスメント(顧客による著しい迷惑行為。以下、カスハラという)の法規制はなく、カスハラ被害が問題視されていました。そこで、パワハラ防止を定めた労働施策総合推進法を改正し、カスハラ対策を企業に義務付けることになりました。

(1)カスハラの定義

カスハラとは、以下の3つの要素を全て満たすものです。

- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により

- 労働者の就業環境を害すること

①について

「顧客」には、今後利用する可能性がある潜在的な顧客も含むと解されています。また、「施設利用者」とは、駅、病院、学校、福祉施設、公共施設等が挙げられます。「利害関係者」とは、顧客、取引先、施設利用者等の例示している者に限らず、様々な者が行為者として想定されることを意図しており、法令上の利害関係だけでなく、施設の近隣住民等、事実上の利害関係がある者も含むとされる予定です。

②について

権利の濫用・逸脱に当たるようなものをいい、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段・態様が相当でないものが考えられます。 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断することが適当であり、一方のみでも社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得ることに留意が必要であるとされています。事業者又は労働者の側の不適切な対応が端緒となっている場合もあることにも留意する必要があるとされています。

【図表】

カスハラ該当の

可能性(筆者作成)

| ②手段・態様が正当 | ②手段・態様が不当 | |

|---|---|---|

| ①内容が正当 | ○ 類型1 正当クレーム |

× 類型3 カスハラ |

| ①内容が不当 | × 類型2 カスハラ |

× 類型4 カスハラ |

③について

労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどの、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを意味しています。

「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当であるとされます。

また、言動の頻度や継続性は考慮するが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合は、1回でも就業環境を害する場合があり得るとされます。

(2)指針について

具体的な内容は今後、厚生労働省が発表する指針等を待つことになります。指針等においては、従前の指針「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)等の内容を踏まえつつ、次のような事項を示すことが検討されています。

すなわち、客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスハラに当たらないことや、事業主が個別の事案の相談対応を行うに当たっては、労働者の心身の状況や受け止めの認識には個人差があるため、丁寧且つ慎重に対応することが必要であること等です。講ずべき措置の具体的な内容としては、次があげられています。

。

- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(カスタマーハラスメントの発生を契機として、カスタマーハラスメントの端緒となった商品やサービス、接客の問題点等が把握された場合には、その問題点等そのものの改善を図ることも含む。)

- これらの措置と併せて講ずべき措置

(3)必要な対策

就業規則やハラスメント防止規程にて、取引先に対するハラスメント禁止規定や、相談や苦情への対応、相談窓口について定めるとよいでしょう。

セクハラやパワハラと同様に相談体制を整備していくことが必要になります。カスハラは加害者が社外の人物であるため、企業が直接規制することが難しい面があります。社内で相談体制を整備する際、主管部門は、社内の顧客対応部門や法務部等が適している可能性があり、人事部はカスハラ被害者の異動やメンタル不調の対策といった役割で連携することが考えられます。その前提で相談窓口をどこに置くか検討するとよいでしょう。

整備にあたっては、今後の厚生労働省から発表される指針やパンフレット等の情報に留意しておく必要があります。

3.就活生へのセクハラ対策の義務化(男女雇用機会均等法)【公布日から1年6月以内】

求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対するセクハラ防止対策を事業主の義務とする男女雇用機会均等法の改正が行われます。同法では、従業員が求職者等と接する面談時などのルールを定めておくこと、相談窓口を設置することなどが想定されています。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針にて示される予定ですが、以下のようなことがあげられています。

- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)

- 相談体制の整備・周知

- 発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)

4.女性活躍の更なる推進(女性活躍推進法)

(1)男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表対象拡大【2026年4月1日施行】

男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表は、これまで301人以上の企業で義務となっていましたが、これを101人以上の企業に対象を拡大し、公表を義務付けることになりました。

なお、女性活躍推進法の有効期限の延長については、すでに公布日(6月11日)から施行されています。

(2)プラチナえるぼし認定の要件追加【公布日から1年6月以内】

プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加されます。

現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するために、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表することが要件となりますが、今後の省令等の整備において、一定の猶予が設けられる予定です。

5.治療と仕事の両立支援の推進(労働施策総合推進法)【2026年4月1日施行】

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務が課されます。併せて、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定が整備されます。

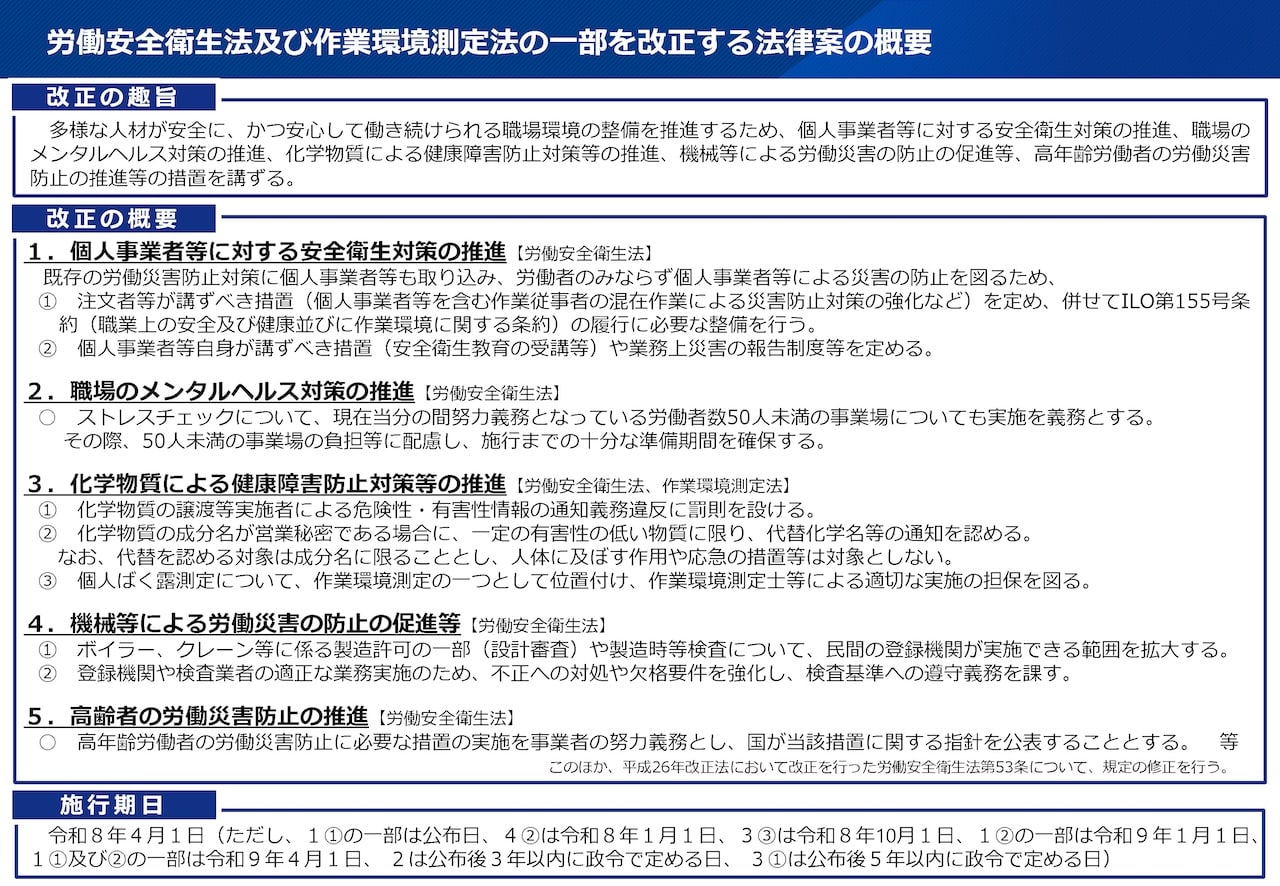

6.労働安全衛生法の改正

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、改正労働安全衛生法が今年の通常国会に提出され、5月8日に可決・成立し、5月14日に公布されました。以下、「今後の労働安全衛生対策(建議)」(労働政策審議会令7.1.17労審発第1650号。以下建議という)を参考に、主な改正点について概要を確認いたします。

(厚生労働省第217回国会(令和7年常会)提出法律案)

(1)個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【2026年4月1日施行】

建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月)により、労働安全衛生法(以下、安衛法という)の一部の規定については、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨であるとの判断がなされました。このことから、有害作業や危険個所等での作業に関する省令改正(令和7年4月)により、事業者が個人事業者等に対して講じるべき保護措置を義務化したほか、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」(令和6年5月)を策定するなどの対策が講じられてきました。

さらに、安衛法が労働者保護を主目的としていることを踏まえ、既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等自身が講じるべき措置や、注文者等が講じるべき措置について改正されることになりました。以下、主なポイントをとりあげます。

①個人事業者等の定義(改正法第31条の3)

安衛法における保護対象や義務の主体となる個人事業者として「事業を行うもので、労働者を使用しないもの」を同法に位置付けることになりました。

また、中小事業の事業主や役員については、個人事業者や労働者と類似の作業を行う実態にあることを踏まえ、個人事業者と同様に安衛法における保護対象や義務の主体として位置づけられる予定です。

②個人事業者等自身による措置

労働者以外のもので労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならないとされます(改正法第4条)。

また、危険個所等への立入禁止、機械等の安全確保のための定期自主検査の実施、危険又は有害業務に就く場合に特別教育の修了を義務付けるなど、これまで事業者に課されていた義務が個人事業者等にも義務付けられることになりました(改正法第26条及び27条)。

③労働基準監督署等への申告(改正法第97条第1項及び第3項)

作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下、同じ)が、事業場に安衛法に違反する事実がある場合については、その事実を労働基準監督署等に対して申告し、是正のため適当な措置をとるように求めることができる仕組みが整備されます。また、事業者等は、作業従事者が労働基準監督署等への申告をしたことを理由として不利益な取扱いを行ってはならないとされます。

④個人事業者等の業務上災害の報告制度【2027年1月1日施行】(改正法第100条の2)

現状、個人事業者等の業務上災害を網羅的に把握する仕組みがないことから、労働者死傷病報告の仕組みを参考にして、個人事業者等の業務上災害の報告制度を創設することになりました。

具体的には、作業従事者が休業4日以上の業務災害にあった場合は、当該場所の直近上位の注文者(当該会社が存在しない場合には、災害発生場所(事業場等)を管理する事業者。以下、報告主体という)が労働基準監督署(以下、労基署という)に業務上災害について遅滞なく報告することが義務付けられます。

上記の場合において、作業従事者が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合には、報告主体に業務上災害について遅滞なく報告することを義務付け、報告主体はその内容を踏まえ、必要事項を補足した上で労基署に遅滞なく報告することが義務付けられます。ただし、作業従事者が中小事業の事業主や役員である場合には、上記にかかわらず、所属企業は労基署に遅滞なく報告する仕組みとなります。

併せて、休業4日未満の災害など、これらの義務の対象とならない業務上災害についても労基署に対して情報提供することができるような仕組みも検討されています。

⑤注意点

労基署への申告や労災の報告制度を個人事業者にまで対象拡大することは大きな改正となります。ただし、建議では「個人事業者等」の文言が用いられていますが、改正法では「個人事業者」、「労働者以外のもので労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」、「作業従事者」といったように、条文によって対象者の文言が使い分けられています。各規制が具体的にどの範囲まで及ぶのか不明瞭な部分もあり、今後の厚生労働省の発表に注視する必要があります。

(2)ストレスチェック制度50人未満の事業場も義務化へ【公布後3年以内に施行】

現在、労働者数50人未満の事業場については、ストレスチェック制度は努力義務となっていますが、この特例を終了し、全事業場で実施が義務付けられます。50人未満の事業場の負担に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保するとされており、公布後3年以内に施行されます。

(3)高年齢労働者の労働災害防止の推進

高年齢労働者の労働災害を防止するため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理その他の必要な措置を講じることが事業者の努力義務とされます。詳細は、指針が公表される予定です。