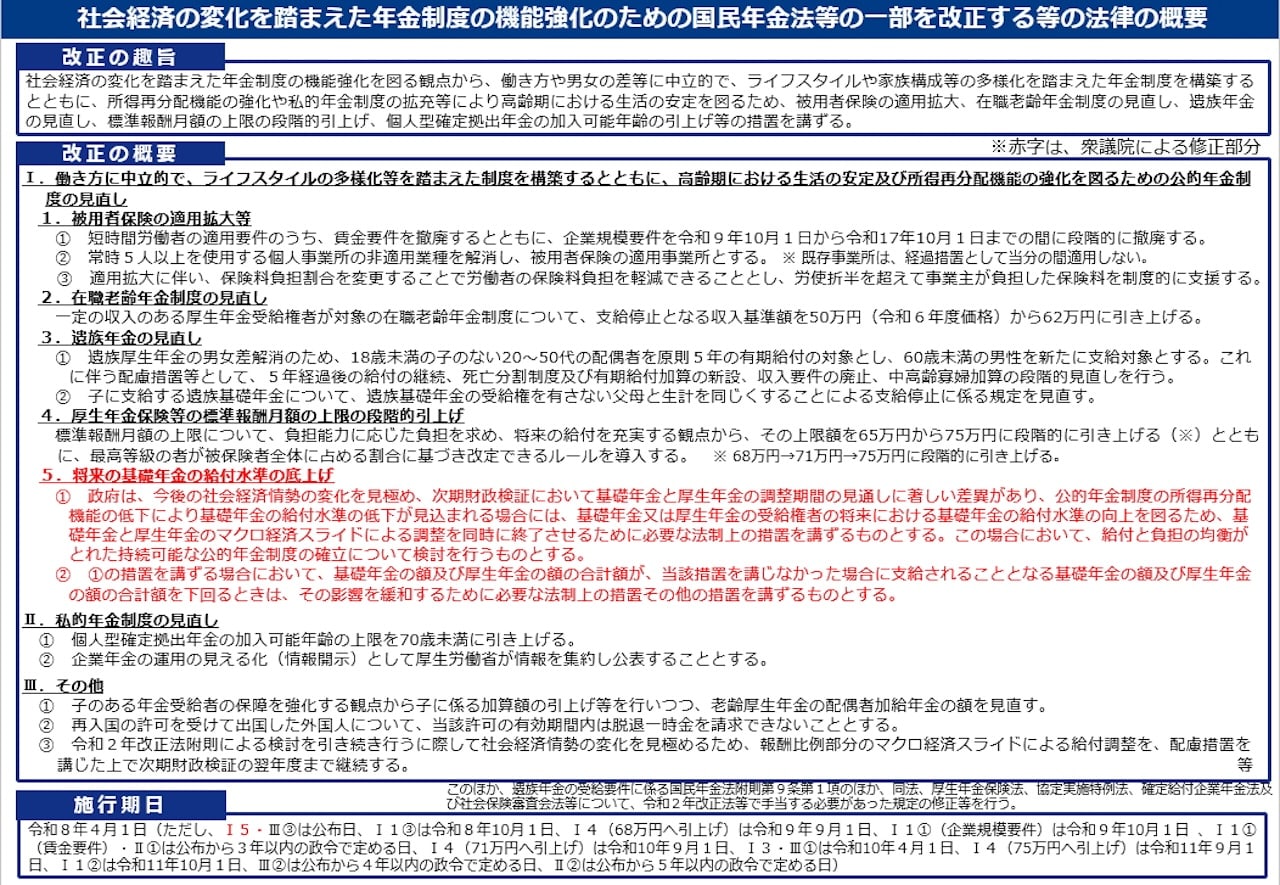

今年の国会で年金制度改革法が成立したと聞きました。どのような改正か教えて下さい。

①パート等の短時間労働者の企業規模要件の段階的撤廃、賃金要件の撤廃、②在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ(50万円→62万円)、③厚生年金保険等の標準報酬月額上限の段階的引上げ(65万円→75万円)、④iDeCoの加入可能年齢の引上げ(70歳まで)等が行われます。

1.改正の背景

2025(令和7)年は、昭和60年年金改正法から40年に当たる年です。2026(令和8)年には新制度発足下で当時20歳だった被保険者が60歳となり、40年という基礎年金拠出期間を終えることになります。この間、年金制度を取り巻く社会経済の状況は大きく変化し、少子高齢化の進行や平成のデフレ経済は、年金制度の財政状況にも影響を及ぼしています。1985(昭和60)年以降も約5年に一度のタイミングで行われてきた年金制度改正では、将来的な制度の持続可能性の確保が大きな課題となっています。

また、働き方の多様化によって、パートタイムやアルバイトといった非正規社員の働き方が広まっています。従来、厚生年金はフルタイム相当でない人の適用を除外していますが、このような厚生年金が適用されない働き方をする人が増加しています。

この働き方の多様化は第3号被保険者制度にも影響し、女性の就業率の高まりや共働き世帯の増加によって、いわゆる専業主婦を想定していた第3号被保険者のうち約4割が就労するようになりました。これに伴い、被扶養者認定基準や被用者保険の適用要件を意識して働く人が増え、いわゆる「年収の壁」問題が顕在化することになりました。

さらに、平均寿命や健康寿命の延伸もあり、高い就労意欲をもつ高齢者が増え、人手不足等もあいまって、高齢者雇用が進み社会経済の支え手として、重要性が増しています。

以上のような背景から、通常国会で年金制度改革に向けた見直しが行われ、本年6月13日に成立しました。

(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民建基法等の一部を規制する等の法律(令和7年法律第74号)の概要等)

以下「社会保障審議会年金部会における議論の整理」(令和6年12月25日社会保障審議会年金部会。以下「年金部会整理」という)、及び「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要等」(以下「年金制度改正の概要等」という)等も参考に、企業の人事労務に影響するポイントを中心に改正点を確認します。

2.被用者保険の適用拡大

短時間労働をはじめとした多様な働き方をする人が増加する中で、特定の事業所において一定程度働く人については被用者保険に包摂し、年金額の増加、傷病手当金や出産手当金等の万が一の場合に備えたセーフティネットなど、働くことで手厚い保障が受けられるようにしようという改正です。

(1)短時間労働者の適用要件の改正

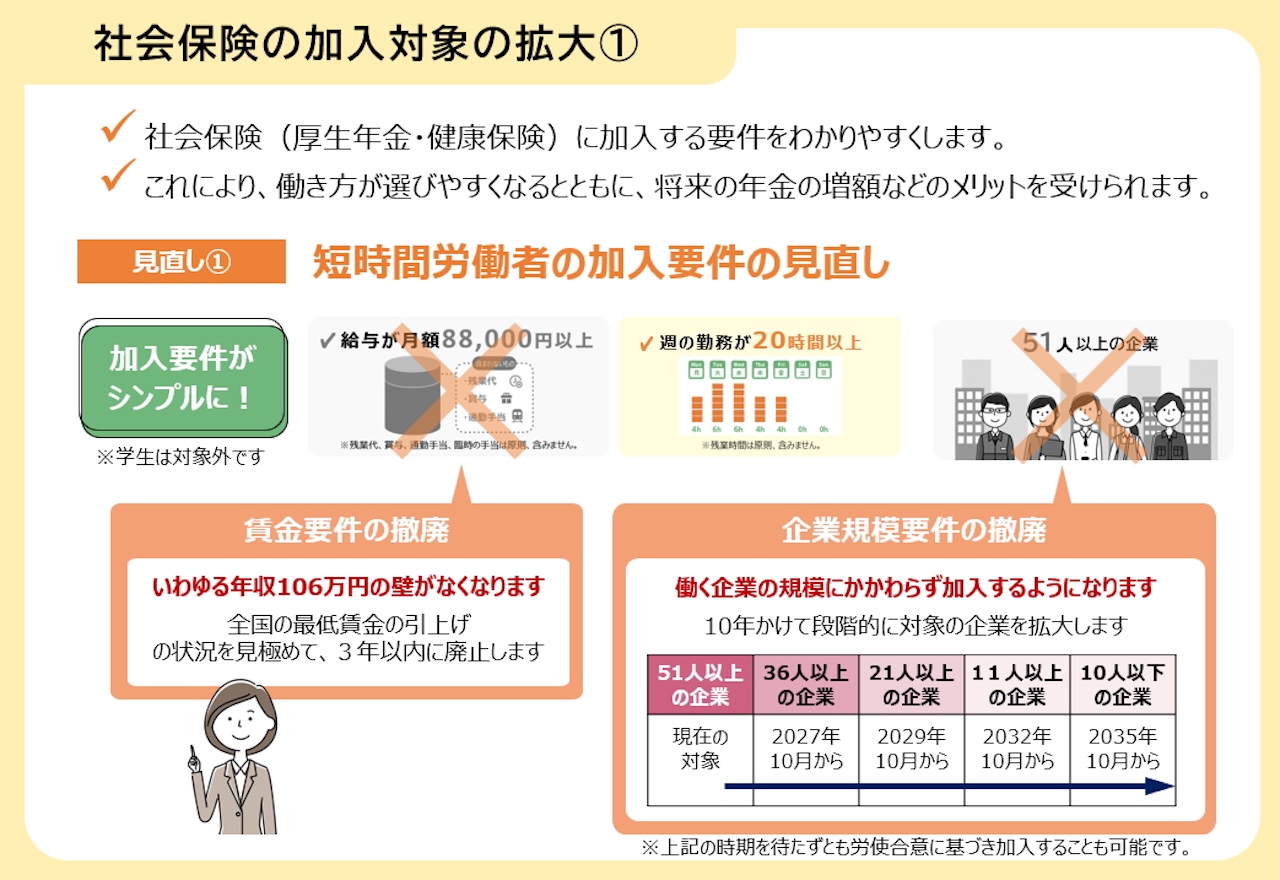

①企業規模要件の段階的撤廃

短時間労働者への適用拡大は、改正当初は従業員数500人超規模の企業が対象とされていましたが、令和2年年金改正法では、最終的に50人超規模の企業が対象になりました。この当分の間の経過措置として設けられた企業規模要件が、勤め先や働き方に中立的な制度を構築する観点から、下記表の通り段階的に撤廃され、2035年10月からは企業規模問わず適用拡大の対象となります。

②賃金要件の撤廃

月額賃金8.8万円以上とする賃金要件は、就業調整の基準(いわゆる「106万円の壁」)として意識されています。また、最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換算で約106万円)を満たします。以上から、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて、この賃金要件が撤廃され、公布から3年以内の政令で定める日から施行されます。

(厚生労働省HP「年金制度改正法が成立しました」)

③改正後の短時間労働者の要件のまとめ

現行は、下記表左欄の❶~❹の全ての要件を満たす短時間労働者が社会保険の対象です。 改正後は右欄の要件になります。適用拡大の対象になった企業では、基本的には、雇用契約の週所定労働時間が20時間以上になるかで、短時間労働者の加入を判断していくことになります。

| 現行 | 改正後 |

|---|---|

| ❶賃金が月額8.8万円(年106万円相当)以上 | 改撤廃 |

| ❷週所定労働時間が20時間以上 | 週所定労働時間が20時間以上 |

| ❸学生でないこと(学生は適用除外) | 学生は適用除外 |

| ❹51人以上の企業が適用対象 | 段階的に撤廃(2035年10月から企業規模無し) |

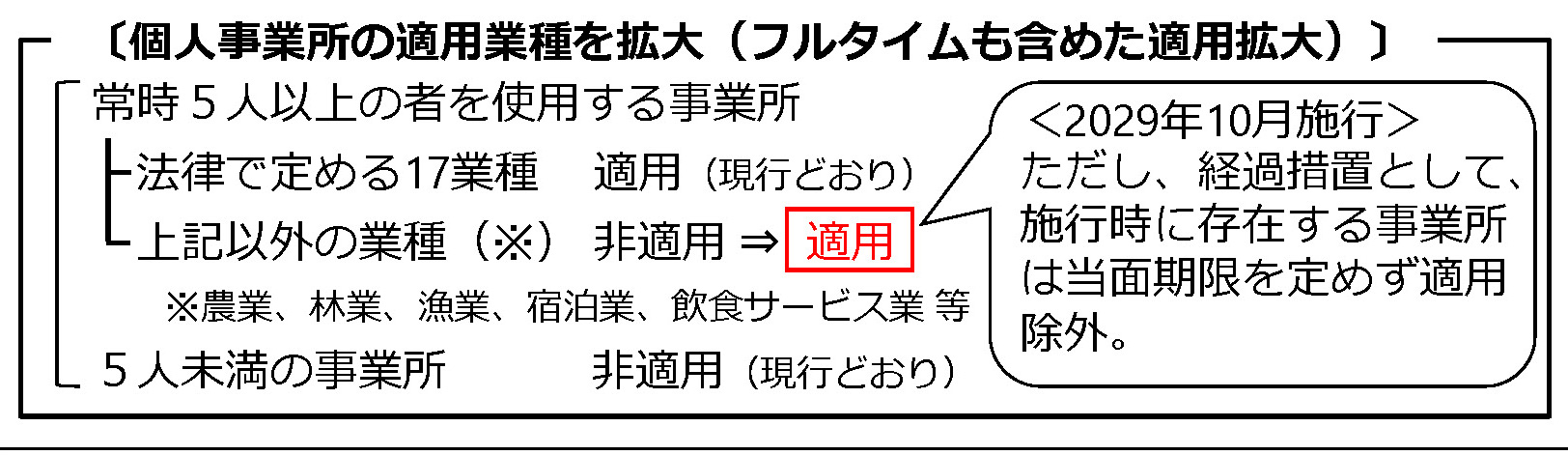

(2)個人事業所の適用業種を拡大

法人ではない個人事業所は、法定の17業種に該当し、かつ常時5人以上の従業員を使用する場合に、社会保険の強制適用事業所でした。この17業種以外の業種(農林漁業、宿泊業、飲食サービス業等)はこれまで非適用でしたが、改正により適用業種になります。ただし、経過措置として、施行時に存在する事業所は、当面期限を定めず適用除外となります。

(厚生労働省「年金制度改正の概要等」)

(3)被保険者への支援(就業調整を減らすための保険料調整)

企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となる短時間労働者に対し、3年間、事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減できる特例的な措置が実施されます。

具体的には、事業主が労使折半を超えて追加負担した保険料について、国などがその全額を負担するというものです。

(厚生労働省「年金制度改正の概要等」)

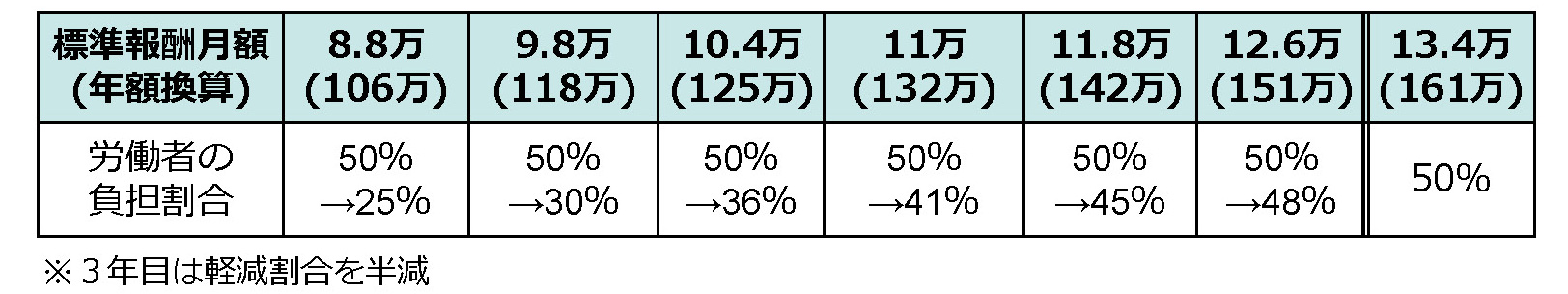

3.在職老齢年金制度の見直し

多くの産業に人手不足が生じ、就業者も高齢化していく中、一部の業界では在職老齢年金を意識した就業調整がみられます。今後、高齢者の賃金も上昇していく傾向にありますが、高齢者就業が十分に進まないと、サービスや製品の供給に支障が出かねないといった声があります。既に中小企業では深刻な人手不足の指摘もある中、少子高齢化が進行し、こうした状況が今後様々な業界へと波及する可能性もあります。

このように、高齢者の就業が社会経済の支え手として重要性を増している中で、高齢者が働きながらより年金を受給しやすい制度になるよう見直しが行われました。これにより、高齢者の働き控えを緩和し、人手不足の解消につなげようというものです。

具体的には、2026年4月から、支給停止額が月50万円から62万円に引き上げられます。

(厚生労働省HP「年金制度改正法が成立しました」)

4.厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

保険料や給付の算定に用いる「標準報酬月額」の上限を引き上げる改正です。一定以上の月収のある人が賃金に応じた保険料を負担することで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくしようというものです。

これまで、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円でしたが、段階的に75万円まで引上げられます。

| 実施時期 | 実施時期 |

|---|---|

| 2027年9月~ | 68万円 |

| 2028年9月~ | 71万円 |

| 2029年9月~ | 75万円 |

5.私的年金制度の見直し

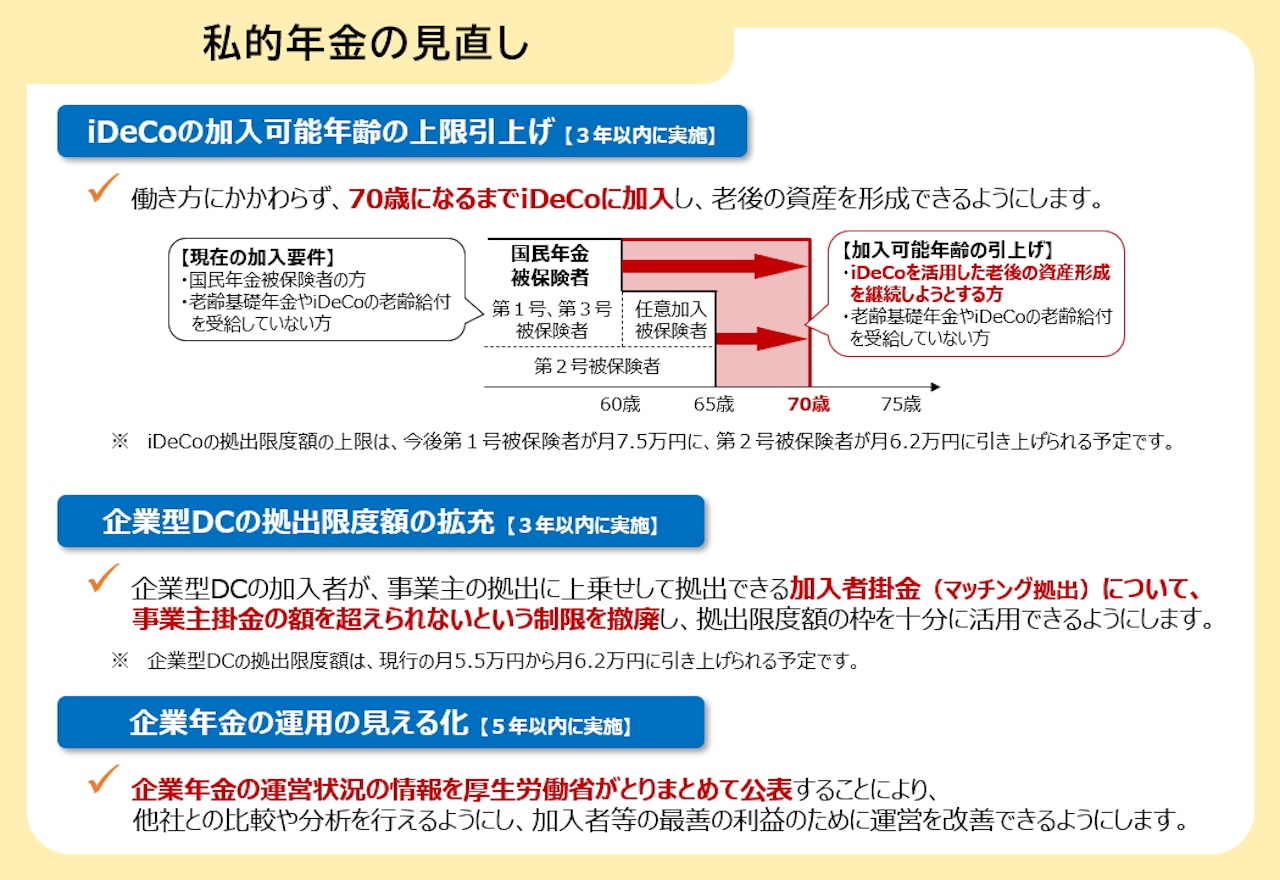

現行では、iDeCoに加入できる人は、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない、国民年金の被保険者に限られており、働き方などにより何歳まで加入できるかの上限年齢に差が生じています。このため、働き方に関係なく、誰もが長期的に老後資産を形成でき、かつ加入者にとってシンプルで分かりやすい制度となるよう加入要件が拡充され、加入可能年齢が70歳までに引き上げられます。

見直し後のiDeCo加入者の対象範囲は次のようになります。

- 国民年金被保険者(現行要件)

- iDeCoの加入者・運用指図者

- 企業型DC等の私的年金の資産をiDeCoに移管する者

その他、企業型DCの拠出限度額の拡充などが行われます。具体的には、企業型DCの加入者が事業主の拠出に上乗せして拠出できる加入者掛金(マッチング拠出)について、事業主掛金の額を超えられないという上限を撤廃し、拠出限度額の枠を十分に活用できるようになります。企業型DCの提出限度額は、現行の月5.5万円→6.2万円に引き上げられる予定です。

(厚生労働省HP「年金制度改正法が成立しました」)