Ⅰ 「スポットワーク」の労務管理

厚生労働省からスポットワークのリーフレットが出たそうですが内容を教えてください。

労働契約の成立時期や労災等の考え方が整理されました。これを受けてスポットワーク協会からも会社都合のキャンセル等の考え方が示されています。

1.スポットワークの増加

少子高齢化が進む我が国では、慢性的な働き手不足に陥っています。以前は主婦や学生のアルバイトが定期的に働いていた職場も思うように採用ができない状況にあります。また、飲食や宿泊といった業種では、コロナ禍やインバウンド等で、労働力の需要の差が激しくなっています。

一方で、ライフスタイルや家庭の事情に合わせた柔軟な働き方をしたい人も増えています。スポットワークは、雇用仲介アプリに登録し、仕事内容や条件を確認して応募し、働くことができる働き方で、最大手の「タイミー」や人材大手パーソルホールディングス傘下の「シェアフル」などが知られています。アプリで気軽に応募して働くことができるため、授業や就活で忙しい学生を中心に広がっています。また、国はガイドライン等を定める等副業を推進しており、空き時間に手軽にスポットワークをしたい社会人もいるようです。

このように労働者および事業主双方にとって利便性が高いことなどから、雇用仲介アプリの登録者数や利用者数が増加し、スポットワークが広まっています。一方で、どの時点で雇用契約が成立するのかが明確でなく、通勤災害の適用や会社都合のキャンセルによる給与保証の問題などのトラブルも発生していました。

そこで厚生労働省は今年7月にリーフレットを作成しHPにて周知するとともに、スポットワーク仲介事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対して参加企業等への当該リーフレットの周知等の協力依頼をしました。これを受けて、スポットワーク協会は、「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を取りまとめ、この「考え方」に基づき会員企業において順次必要な対応を進めていくことにしました。

以下、厚生労働省の「『スポットワーク』の労務管理」、スポットワーク協会の「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」の内容を中心にスポットワークを利用する場合の留意点等を確認します。

2.スポットワークとは

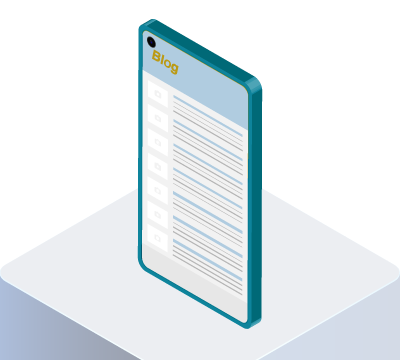

厚生労働省「『スポットワーク』の労務管理」(以下、「リーフレット」という)で、スポットワークとは「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこと」としています。また、スポットワークにはさまざまな形態がありますが、このリーフレットでは、スポットワークの雇用仲介を行う事業者(以下「スポットワーク仲介事業者」という。)が提供する雇用仲介アプリ(以下「アプリ」という。)を利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とするとしています。

3.労働契約の成立時期

スポットワークは、事業主とスポットワーカーが直接労働契約を締結するため、労働基準法等を守る義務は労働契約を締結した事業主になります。スポットワーカーとスポットワーク仲介事業者が労働契約を結ぶものではありません。

厚生労働省「『スポットワーク』の労務管理」

労働契約法は「労働契約は、労働者が事業主に使用されて労働し、事業主がこれに対し賃金を支払うことについて、労働者及び事業主が合意することによって成立する」と定めています(第6条)。

スポットワークにおいて労働契約がいつ成立するのかは重要なポイントです。成立した所から、労働基準法等の規制が事業主に及ぶことになるからです。この点リーフレットでは次のように示されています。

スポットワークでは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。

面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられます。

4.事業主都合のキャンセルについて

「事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点」で労働契約が成立しますので、その後の事業主都合によるキャンセルや仕事の早帰りは、少なくとも休業手当の支払い義務が生じることになります。さらに、民法では、事業主自身の故意、過失等により労働者を休業させることになった場合は、賃金を全額支払う必要があります(民法536条第2項)。

このようなこともあり、スポットワーク協会の「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」(以下、「考え方」という。)では、使用者からのキャンセルについて次のように整理しています。

①就労開始時刻の 24 時間前を経過した後

就労開始時刻の24時間前を経過した後は、原則として解約できませんが、以下の解約可能事由(8項目)に該当する場合に限り解約可能とされています。

また、使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合があります。

①不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合

②長期療養や逮捕・勾留などにより、就労日に出勤できないことが明らかな場合

③就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合

④契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合

⑤募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合

⑥募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合

⑦募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合

⑧募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合

((社)スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」)

②就労開始時刻の24時間前

就労開始時刻の 24 時間(※2)前までは、上記8項目に加えて、以下の理由による解約も可能とされています。

⑨天災等の不可抗力によらない営業中止の場合

⑩大幅な仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要となった場合

⑪掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合

以上のスポットワーク協会の考え方をまとめますと、24時間前を経過した後は、営業中止や募集人数の変更による使用者都合でもキャンセルはできず、不可抗力や天災、労働者側の勤務不適格の場合のみキャンセルが可能で、この場合は休業手当が不要という考え方になります。

一方、就労開始時刻の24時間前であれば、不可抗力によらない営業中止や募集人数の変更による使用者都合でもキャンセルは可能で、休業手当の支払いも免れるという考え方です。

5.その他の留意点

(1)労働条件通知書

労働契約が成立すると労働基準法の規制が及びます。従って、労働条件通知書等による労働条件明示義務も発生します。労働条件通知書の交付はスポットワーク仲介事業者が代行してくれる場合もありますが、交付は事業主の義務なので、交付されているのか、内容が適切かといった確認をする必要があります。もし、スポットワーク仲介事業者が交付していない場合は使用者が交付する必要があります。

(2)準備行為等について

リーフレットは、業務に必要な準備行為や後片付け(着替え)も労働時間に当たるので、これらの時間も含めて始業・終業時刻を設定するよう定められています

(3)通勤災害、業務上災害

スポットワーカーが通勤の途中または仕事中にケガをした場合、スポットワーカーは就労先の労災から給付を受けることになります。

6.自社の社員が副業でスポットワークをしている場合の労働時間の考え方について

労働基準法は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」(38条1項)と規定しており、副業・兼業に当たり36協定の締結・届出、割増賃金の支払い義務などの負担について、あらかじめ検討しておくべきです。

例えば、自社の社員が副業でスポットワークを行う場合、一時的であっても他社と雇用契約を締結しますので、労働時間の通算の考え方が適用されます。所定労働時間の通算は労働契約を締結した順に通算しますので、自社で先に社員としての雇用契約を締結しており、後から副業のスポットワークを始めた場合、自社の所定労働時間の通算については影響は少ないと思われます。一方、残業については残業の発生順に通算されますので、本業で残業が行われる場合は、副業の時間と通算して時間外労働手当が発生する可能性があります。なお、休憩(労基法34条)、休日(労基法35条)、年次有給休暇(労基法39条)については、労働時間に関する規定ではないため、通算されません。以下、以前のレポートから再掲します。

(1)労働時間の上限、36協定の考え方

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、労基法36条の規定、いわゆる36協定等の通算に関しては、次のように整理しています。

| 規定内容 | 36条 | 通算 | |

|---|---|---|---|

| ① | 時間外労働+休日労働の合計の上限 月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内 |

6項2号・3号 | する |

| ② | 36協定により延長できる時間の上限 月45時間以内、年360時間以内 |

4項 | しない |

| ③ | 36協定に特別条項を設ける場合の1年の延長時間の上限 年720時間以内 |

5項 | しない |

| ④ | それぞれの事業場における時間外労働が36協定に定めた 延長時間の範囲内であるか否か |

― | しない |

①は時間外・休日労働の時間それ自体に対する上限を規定しています。労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものであることから通算されます。

②~③については、個々の事業場における36協定の内容を規制するため、それぞれの事業場における延長時間を定め、④については、36協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることから、通算されないということになります。従って、②~④については、本業・副業それぞれの会社で協定、時間管理をしたうえで、時間外労働や休日労働の合計時間が①の時間を超えていないかのチェックについては、通算が必要ということになります。

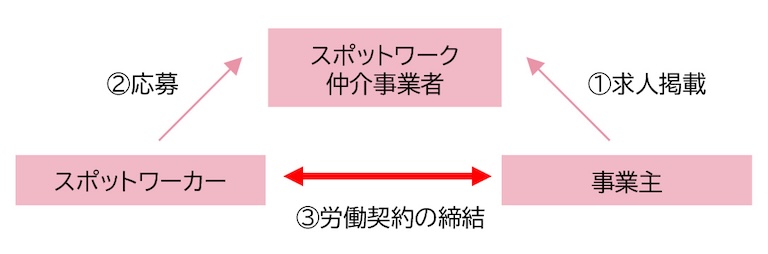

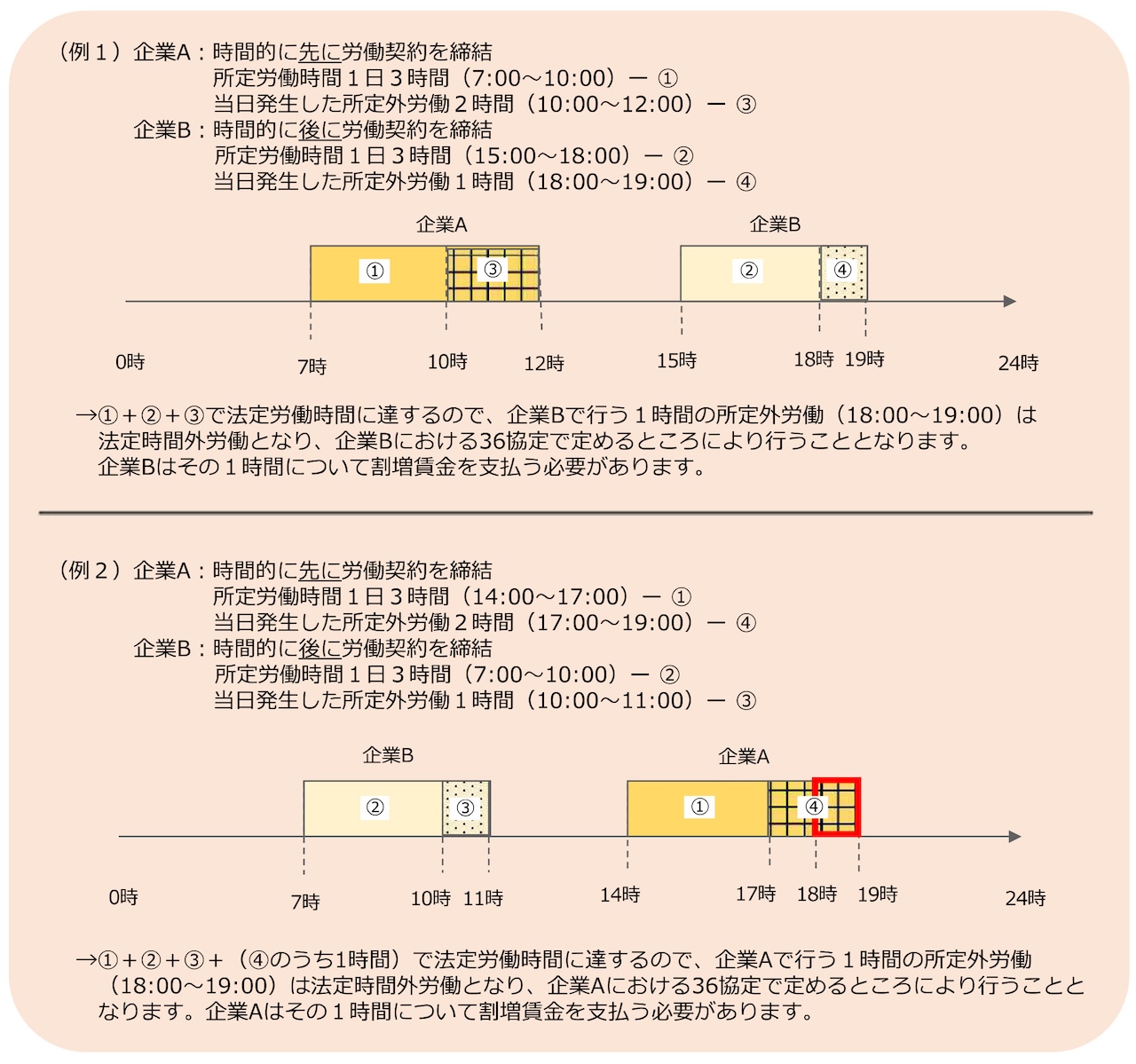

(2)所定労働時間の通算の原則的な考え方

ガイドラインでは、a「副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)」、b「副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)」に分けて示しています。所定労働時間の通算は、労働契約締結の先後の順となっており、所定労働時間と所定外労働時間で通算の順序に関する考え方が異なる点に注意が必要です。

a「副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)」

副業・兼業開始前の所定労働時間の通算については、「自らの事業場における所定労働時間」と「他の使用者の事業場における所定労働時間」とを通算して、「法定労働時間を超える部分」がある場合は、「時間的に後から労働契約を締結した使用者」における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における36協定で定めるところによって行うこととなります。

(出所:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説」)

b「副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)」

副業・兼業開始後の所定外労働時間の通算については、「自らの事業場における所定外労働時間」と「他の使用者の事業場における所定外労働時間」とを、「当該所定外労働が行われる順に通算」して、「法定労働時間を超える部分」がある場合は、当該超える部分が時間外労働となります。

(出所:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説」)

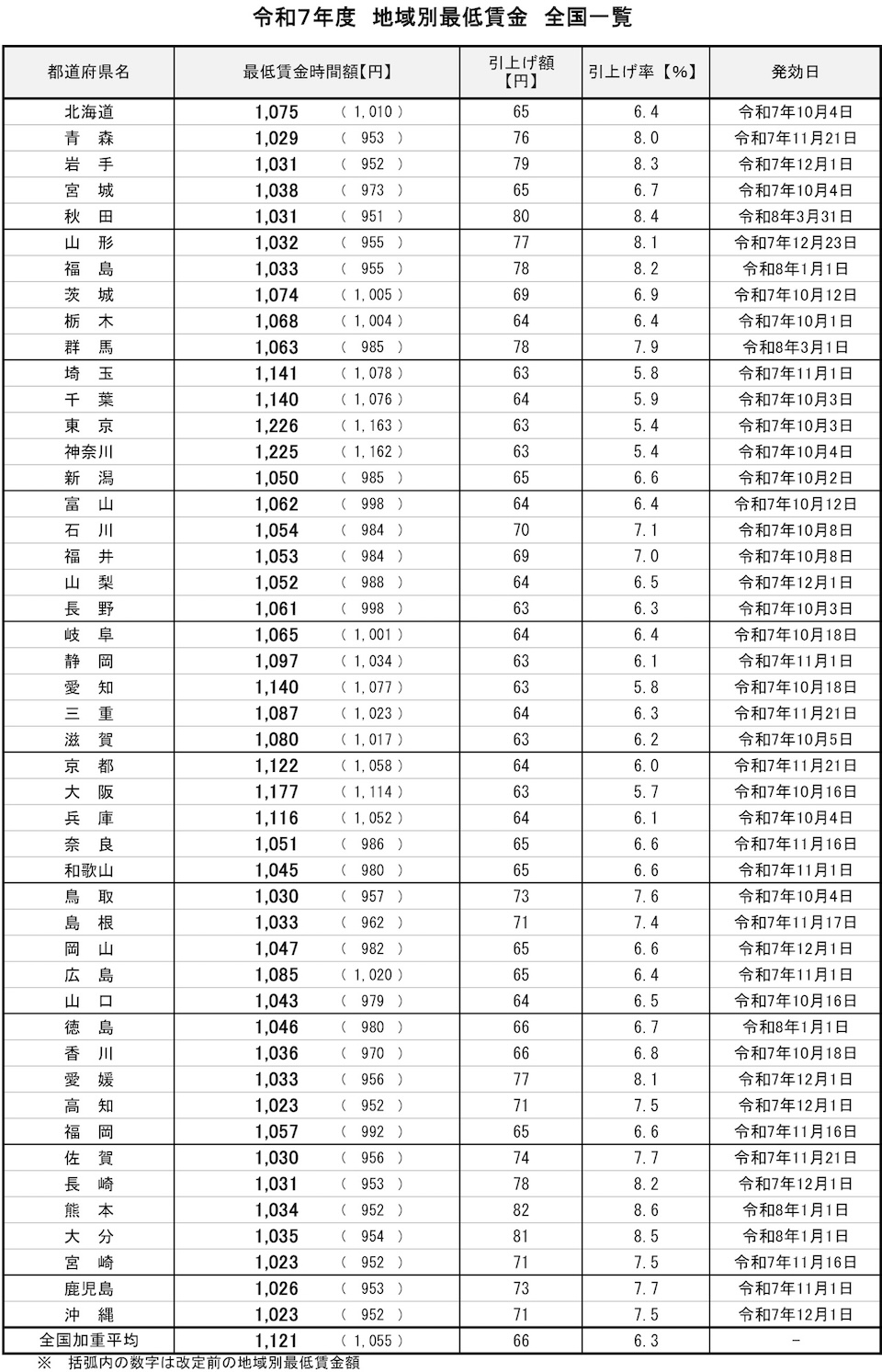

Ⅱ 最低賃金の改正

2025年度の最低賃金の全国加重平均は過去最高の時給1121円となり、これまでの1055円から66円増え過去最大の引き上げ額となります。2020年代に全国平均1500円の政府目標を達成するには、今後も今年以上の上げ幅になる可能性があります。また、最終目標である最低賃金1500円の場合、月給換算すれば約25万円になりますので、これを視野にいれておく必要があります。

春にはベースアップもありますので、10月と4月のセットで賃上げの検討をする必要があります。順調に賃上げできればよいのですが、賞与を取り崩して月給へ組み入れたり、固定残業代を設けている企業ではその減額や廃止などを検討する場合もあります。また、賃上げをするのなら報酬体系を見直しも一考でしょう。

令和7年度地域別最低賃金額及び発効年月日(予定)は、以下のとおりです。今年は発効日にばらつきがあり、越年している県もあります。企業の賃金体系の見直しなどの準備期間や、年末にかけての「年収の壁」を意識した就労調整に配慮した形になっています。

(厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」)