Ⅰ 2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」が創設されます

出生後休業支援給付金とはどのようなものでしょうか。

出生後休業支援給付金は、共働き・共育ての推進を目的として創設されました。原則として「子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合」に最大28日間支給されます。

1.出生後休業支援給付金とは

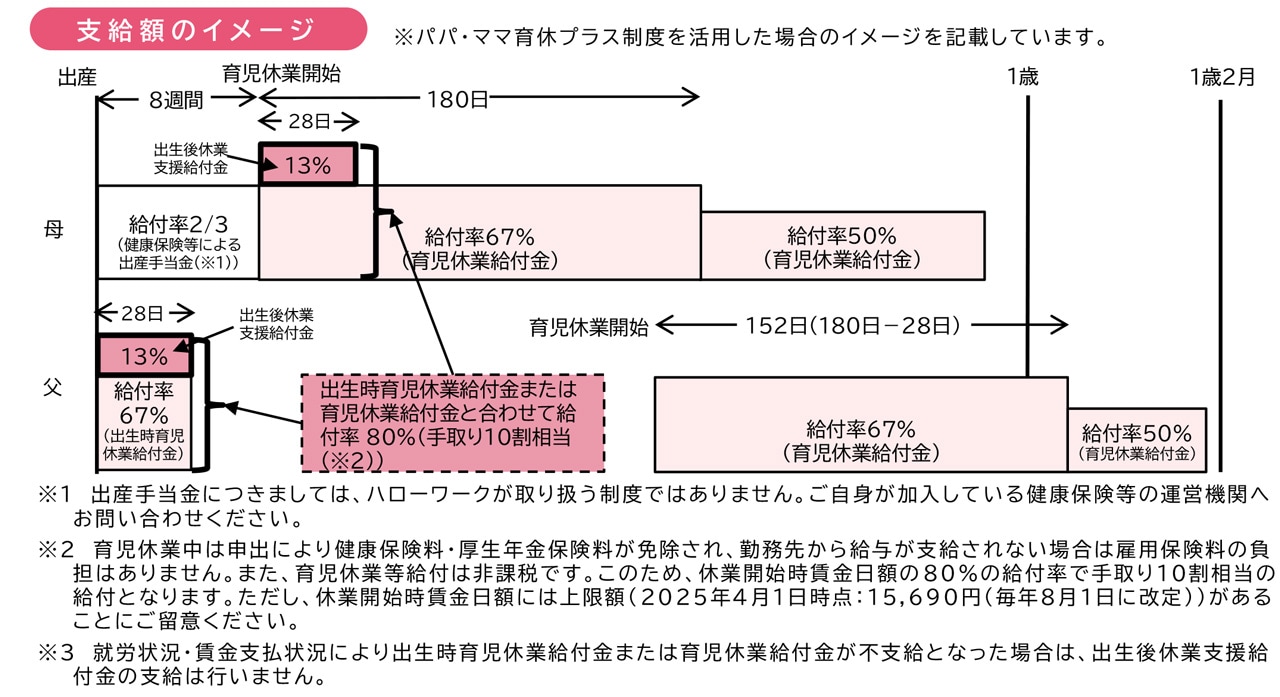

現行の育児休業給付金は、育児休業開始から通算180日までは賃金の67%(社会保険料の免除により手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されますが、この収入の減少が男性育休の取得を阻む一因となっています。

そこで、育児需要の高い、この出生直後の育児休業給付率を引き上げることになりました。具体的には、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を出生後休業支援給付金として給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へ引き上げられることになります。

2.支給要件

雇用保険の被保険者が、次の①および②の要件を満たした場合に支給されます。

- 被保険者が、対象期間(※1)に、同一の子について、産後パパ育休(出生時育児休業給付金が支給されるもの)または育児休業(育児休業給付金が支給されるもの)を通算して14日以上取得したこと。

- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または 出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において4「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

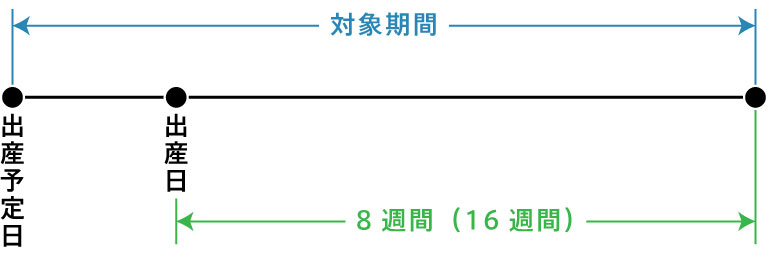

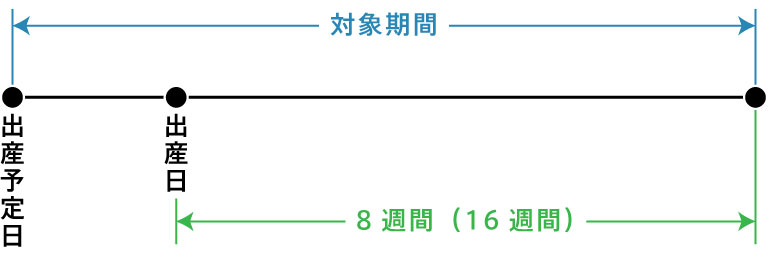

※1 対象期間

- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

- ただし、2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年4月1日」とします。

【出産日が出産予定日より遅い場合】

【出産日が出産予定日より早い場合】

3.支給額

支給額は以下の式より計算された額となります。

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%

(厚生労働省リーフレット「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」)

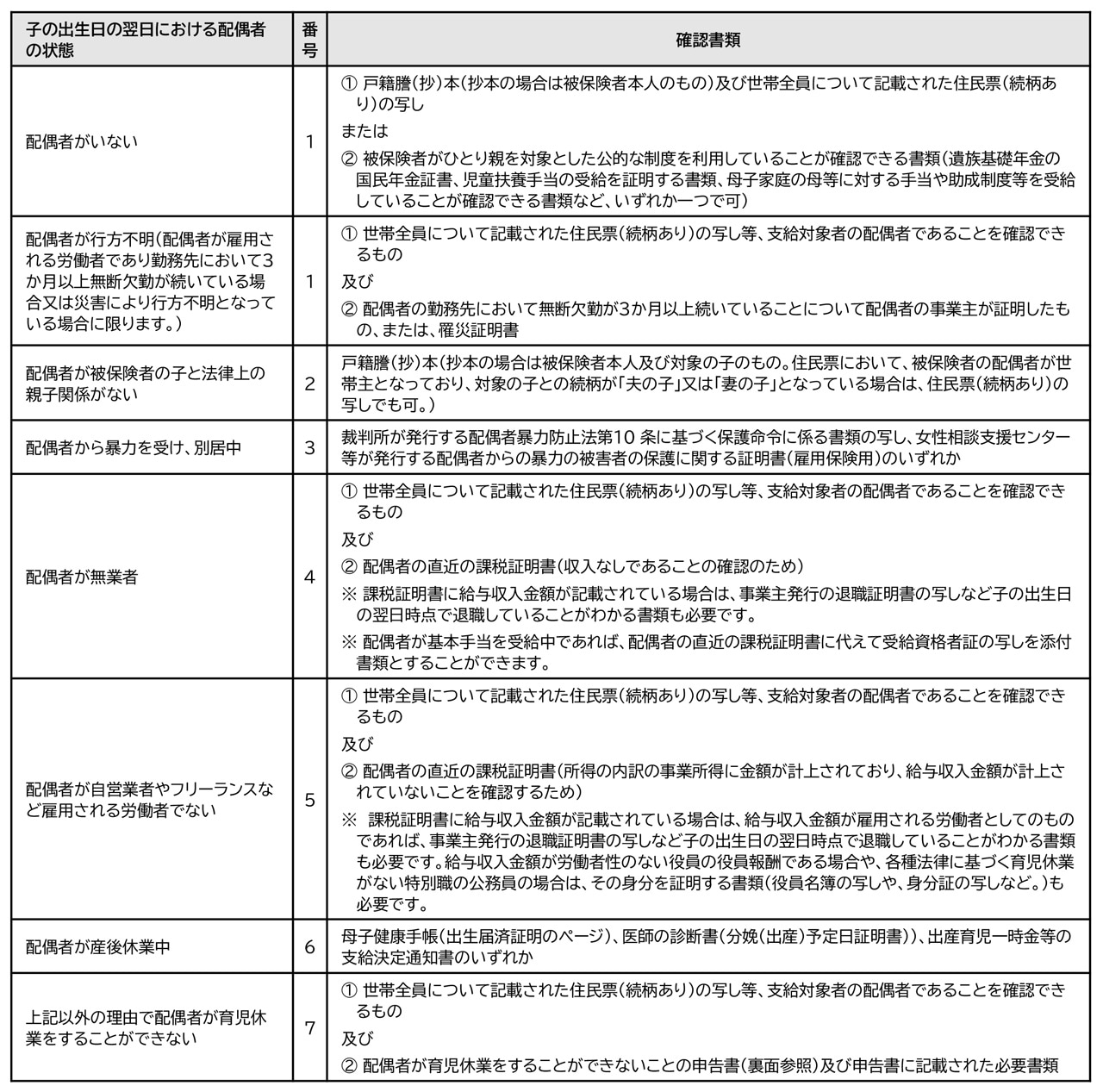

4.配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を要件としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4. 5. 6.のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

- 配偶者がいない

配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

- 配偶者が無業者

- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

- 配偶者が産後休業中

- 1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合 (育児休業給付の受給資格がない場合など )が該当します 。なお 、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。。

(厚生労働省リーフレット「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」下線は筆者)

5.支給申請手続き

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に別途「出生後休業支援給付金」のみ申請することも可能ですが、その場合は出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次のⅠ~Ⅲの項目のいずれか一つを記入してください。(複数記載は不可)

- 「配偶者の被保険者番号」欄

- 「配偶者の育児休業開始年月日」欄

- 「配偶者の状態」欄

Ⅰ~Ⅲ、いずれの欄に記入するかは、以下の例をご参考ください。

例1 妻の会社での手続き(共働き 妻が会社勤務、夫が会社勤務又は公務員の場合)

被保険者(妻)…産前・産後休業、育児休業を取得

配偶者(夫)…会社勤務または公務員

- 被保険者(妻)の事業所から提出する申請書(妻の出生時育児休業給付金申請)

㋑夫が会社勤務(雇用保険被保険者)の場合

→Ⅰ「配偶者の被保険者番号」欄に夫の雇用保険被保険者番号を記入する。

㋺夫が公務員の場合

→Ⅱ「配偶者の育児休業開始年月日」欄に夫の育児休業開始年月日を記入し、夫の育児休業の承認を行った「任命権者からの通知書の写し」や「共済組合からの給付金支給決定通知書の写し」等の確認書類を添付する。

例2 夫の会社での手続き(夫が会社員)

被保険者(夫)…要件を満たす14日以上の産後パパ育休または育児休業を取得

配偶者(妻)…会社勤務、公務員、無職、自営業、フリーランス

- 被保険者(夫)の事業所から提出する申請書(出生時育児休業給付金申請) →Ⅲ「配偶者の状態」欄に6の表から該当する番号(4~6)を記入し「母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)又は「医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)の写し」を添付する。(6参照)

例3 シングルマザーの場合

妻…産前産後休業、育児休業を取得

配偶者なし

- 被保険者(妻)の事業所から提出する申請書(妻の出生時育児休業給付金申請) →Ⅲ「配偶者の状態」欄に1を記入し6の表記載の確認書類を添付する

※その他上記に記載のないケース等については、ハローワーク又は厚生労働省のリーフレット等でご確認ください。

6.配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について

配偶者の育児休業を要件としない場合は、以下の表から該当する番号を、上記5のⅢ「配偶者の状態」欄に記入し、確認書類を添付します。

ただし、被保険者が夫で子が実子の場合は、配偶者(妻)が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するため(3参照)「母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)の写し」を添付することで、下表記載の確認書類を省略することができます。支給申請書の「配偶者の状態」欄には下表の該当する番号を必ず記載してください。

(厚生労働省リーフレット「出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について」)

7.実務ポイント

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて申請しますので、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請に必要な添付書類等の収集の際に、出生後休業支援給付金申請に必要な確認書類等の収集をしてください。

収集する確認書類等について、代表的なものは以下の通りです。以下に当てはまらない場合はハローワークやリーフレット等でご確認ください。

-

制度を利用する従業員が妻の場合

夫が会社員→雇用保険番号(ハローワークが要件に該当するか確認するため確認書類不要)

夫が公務員→夫の育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金支給決定通知書の写し等

夫が自営業→世帯全員記載、続柄記載の住民票の写し等、夫の直近の課税証明書 -

制度を利用する従業員が夫の場合

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請に必要な添付書類を「出生後休業支援給付金」の確認書類として使用できるため、別途の収集不要(妻の職業を問わない)。

2025年4月1日以前から要件を満たす休業をしている場合は、2025年4月1日以降の期間は給付の対象期間となりますので(2※1参照)確認書類等をご準備ください。

Ⅱ 離職票をマイナポータルで受け取ることができるようになりました

離職票をマイナポータルで受け取るためには、どのようにすればいいでしょうか?

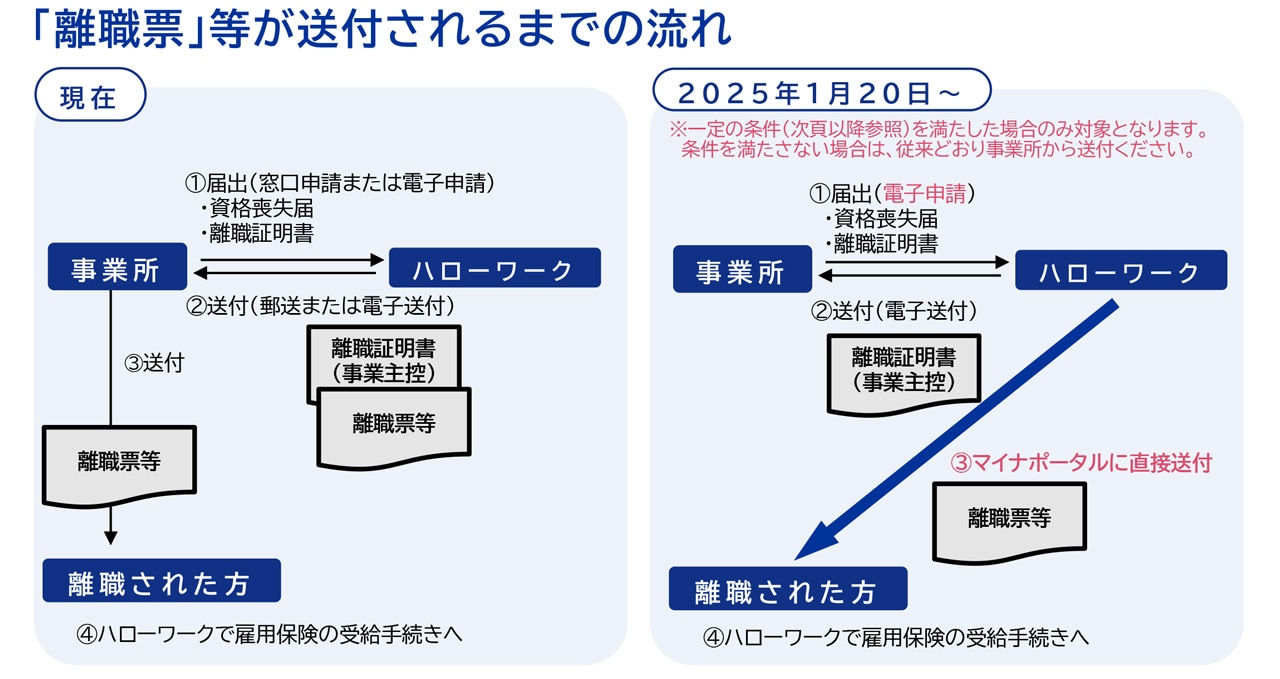

2025年1月20日より、離職票をマイナポータルで受け取ることができるようになりました。マイナポータルで離職票を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- マイナンバーがハローワークに登録されていること

- ご本人さまがマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携設定をしていること

- 事業所が、電子申請にて離職証明書の手続きを届け出ていること

1.マイナンバーをハローワークに登録する

2016年2月以降は、雇用保険の資格取得手続きの際にマイナンバーを届け出ているため、ハローワークでマイナンバーが登録されています。2016年1月以前に資格取得した方のうち、その後ハローワークにマイナンバーの届け出を行っていない方は、マイナンバーの登録がハローワークにありません。この場合、事業所からハローワークへのマイナンバー届の提出が必要となります。

2.マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携する

「雇用保険WEBサービス」は離職票等の書類をマイナポータルを通じて取得できるサービスです。マイナポータルで離職票を取得することを希望する方は、ご自身のマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行う必要があります。

3.電子申請による離職証明書の届け出

マイナポータルで離職票を受け取るためには、電子申請による離職証明書の届け出がされていることが必須条件となります。事業所が紙様式で届け出を行った場合は、たとえ本人がマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」の連携設定を行っていたとしても、マイナポータルで離職票を受け取ることはできません。

(厚生労働省ハローワークリーフレット「被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで 受け取れるようになります!」)

4.離職票送付の流れ

「雇用保険WEBサービス」に登録をしている従業員の離職証明書の手続きを電子申請で行った場合、離職票はマイナポータルを通して直接本人に送付されます。ハローワークから事業所へは事業主控(離職証明書)のみが発行されるため、本人への離職票送付処理は不要です。その場合は、本人が「雇用保険WEBサービス」に登録したことを忘れていたり、サービスそのものをよく理解していない場合も考えられますので、離職票授受のトラブル防止のため、本人へマイナポータルで離職票を受け取るよう伝えるといいかもしれません。

なお、紙で届け出を行った場合は、今まで通りハローワークから発行された離職票を本人へ送付してください。

Ⅲ 2025年4月からの高年齢者雇用継続制度の変更点

1.高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了

高年齢者雇用安定法により、60歳から65歳までの雇用確保措置(①定年制の廃止、定年の引上げ、③継続雇用制度( 再雇用制度・勤務延 ⾧制度)の導入、のいずれかの実施)が企業に義務づけられています。継続雇用制度(いわゆる定年後再雇用制度)については、経過措置として、2012年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を一定年齢以降は限定する基準を定めることが認められていましたが、2025年3月31日をもって経過措置が終了します。2025年4月1日以降の定年後再雇用制度においては、労使協定基準を適用することはできず、解雇事由・退職事由に該当する場合を除き、希望者全員の継続雇用の実施が必要となります。

定年後再雇用規程や就業規則に労使協定基準の経過措置が入っている場合は見直しておくとよいでしょう。

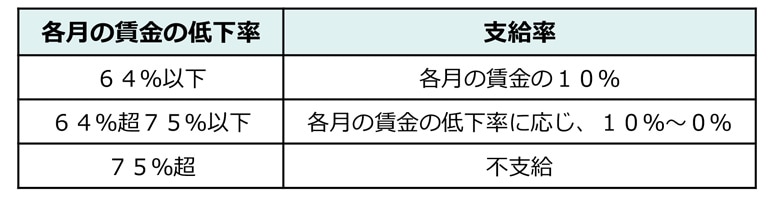

2.雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給率の変更

2025年4月1日以降に60歳に達する日を迎えた方について、高年齢雇用継続給付の支給率が最大15%→10%に変更になります。

(以上について厚生労働省パンフレット「令和7年4月からの高年齢者雇用継続制度の変更点」参照)