①新型コロナウイルスに感染した場合の労災や傷病手当金、また在宅勤務の労災の支給状況や支給の考え方について教えて下さい。

②コロナ後遺症にも労災、傷病手当金の適用はありますか?

③ワクチン休暇について教えて下さい。

①新型コロナウイルス感染に係る労災の請求件数や支給決定件数は増加しています。在宅勤務の労災については負傷の事例などがあります。それぞれの支給基準などは解説を確認下さい。

②新型コロナ後遺症にも労災、傷病手当金が適用される可能性があります。

③ワクチン休暇の導入は、法的義務はなく各企業の判断となります。特に、医療・福祉業、小売業、接客業やサービス業の従業員は接種が望ましく、接種勧奨のためには、接種当日又は副反応が出た期間まで有給の特別休暇とすることなどが考えられます。

1.新型コロナウイルス感染での労災

従業員が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となり得ます。この判断基準は「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(令和2年4月28日基補発0428第1号)に、次のように定められています。

- 感染経路が業務によることが明らかな場合

- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務

※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務 - 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

厚生労働省が発表した令和2年の労働災害の発生状況のまとめによると、新型コロナウイルス感染が原因の労災で死亡したり、4日以上休業したりした死傷者数は6041人でした。このうち医療機関や介護施設などでの発生が8割弱に達しています。

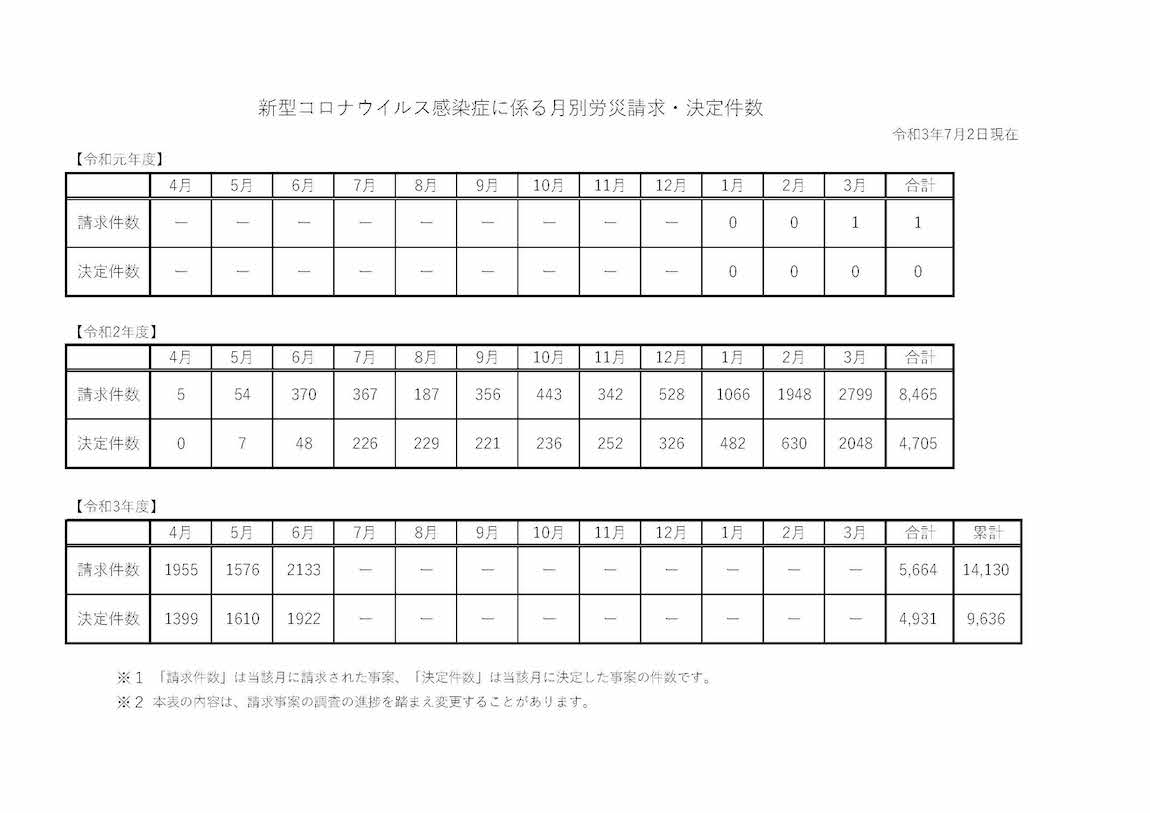

令和3年5月7日時点では、労災請求件数等は表1の通りです。特に1月頃からは、請求件数が1,000件台になるなど、請求件数が増加していることが分かります。

表2の支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数です。認定率は96.6%(支給決定件数÷決定件数)と高水準になっています。例えば、脳・心臓疾患の認定率は3割程度であり、新型コロナウイルス感染症の労災認定率は非常に高いと言えます。

また、医療従事者等は、その認定基準から広く認定する趣旨になっていますが、医療従事者等以外の認定率をみても95.9%と高水準で、医療従事者等とそれ以外の認定状況はあまり変わらないと言えます。もっとも、医療従事者等以外の請求件数が低いことから、多様なケースでの請求が進んでいない可能性もあります。

なお、厚生労働省の「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(令和3年2月22日労災発0222第1号)では、労災請求があった場合には、速やかに調査に着手するとともに、集団感染事案等の調査の効率化による処理の迅速化を図ることが通達されており、迅速に処理される状況にあるようです。その他、国は事業主に労災申請手続きの助力を求め、請求勧奨していることから、請求件数は高く推移していくと考えます。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)

問8 労働者が新型コロナウイルスに感染したとして労災請求する場合、事業主として協力できることはありますか。

労災請求手続は、請求人に行っていただくものですが、請求人が保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合、請求人の症状を確認しつつ、適宜、請求書の作成等への助力をお願いします。

なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。

※ 労働者災害補償保険法施行規則第23条(抄)

1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

(略)

(表1)

(厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」)

(表2)

(厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」)

ご参考までに、実際に労災認定された事例の一部を載せておきます。

3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例

①複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務

事例9)建設資材製造技術者

建設資材の製造技術者のIさんは、品質管理業務に従事していたが、発熱、倦怠感の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

労働基準監督署において調査したところ、Iさんの感染経路は特定されなかったが、発症前14日間に、勤務していた職場の事務室において品質管理に係る業務を行っており、Iさんの他にも、新型コロナウイルスに感染した者が勤務していたことが認められた。

一方、発症前14日間の私生活については、日用品の買い物で家族と自家用車で外出したことが1日あったのみで、家族以外の接触はなく、他人との濃厚接触はなかったことが確認され、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。

医学専門家からは、新型コロナウイルスへ感染した者が事務室を往来していること、他の社員との会話の機会等における飛沫感染を否定できないこと等を踏まえると、当該労働者の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。

以上の経過から、Iさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、従事した業務は、複数の感染者が確認された労働環境下での業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。

② 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

事例 13)調剤薬局事務員

調剤薬局事務員のMさんは、処方箋の受付、会計、データ入力などの業務に従事していたが、発熱の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

労働基準監督署において調査したところ、Mさんの感染経路は特定されなかったが、発症前の14日間に、受付カウンターで日々数十人の処方箋の受付などの業務を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。

一方、発症前14日間の私生活での外出については、日用品の買い物程度で、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。

医学専門家からは、不特定多数の医療機関受診者に対応した際の飛沫感染等が考えられるなど、当該事務員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。

以上の経過から、Mさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。

(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」)

2.新型コロナウイルス感染での傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合も、他の疾病に罹患している場合と同様に、傷病手当金の対象となります(令和2年3月6日「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」厚生労働省保険局保険課)。

傷病手当金請求書の医師の証明については、基本的には他の疾病と同じです。昨今の押印省略の改正により、医師の押印は不要となりましたが、証明自体は必要なため、証明欄に医師の証明が求められます。また、コロナの特例としては、やむを得ず医療機関を受診できなかったケースでは、医師の証明を受けることができないため、事業主からの証明書類を添付することにより、傷病手当金が請求できます。

6 健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い

問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。

なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。

また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。

(厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」)※下線は筆者

3.テレワークの労災

企業規模や業種により実施率に差はありますが、コロナ以降テレワークの実施が定着しつつあります。このテレワークにおける労災については、令和3年3月25日に改正された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」において、次のように示されています。

9 テレワークにおける労働災害の補償

テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。ただし、私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められない。

在宅勤務を行っている労働者等、テレワークを行う労働者については、この点を十分理解していない可能性もあるため、使用者はこの点を十分周知することが望ましい。

また、使用者は、7(2)を踏まえた労働時間の把握において、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害発生状況等について、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該状況等を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知することが望ましい。

(厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)※下線は筆者

(1)負傷した場合

テレワークにおいては、業務が原因なのか、私的行為等業務以外が原因なのか、判別が困難な場合があります。負傷の場合は、災害が発生した状況を、従業員が記録しておくことが一つの証拠となりますので、その旨を周知しておいて下さい。

テレワークで労災認定された事例として、自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案があります。これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められました。

(2)腰痛

テレワークの増加で腰痛も聞かれますが、通常のデスクワークでは「業務上腰痛の認定基準」の次の例には該当しないと解されるため、労災認定は難しいものと考えます。

- 約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務

- 毎月数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

- 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務

- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

もっとも、負担のかからない姿勢や環境で業務することが集中力の維持、業務の効率化、心身の不調の予防になりますので、在宅勤務時の適切な作業環境管理について、従業員に周知しておくことは重要です。

(3)メンタル不調

精神障害の労災認定については「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って判断されます。認定要件は、次の3つです。

- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

- 発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

このうち②で、テレワークに関連するものとして、テレワークへの勤務形態の変更がありますが、これは認定基準における「勤務形態に変化があった」や「仕事のペース、活動の変化があった」に該当します。しかし、心理的負荷の強度は弱いと判断される可能性が高く(国・横浜西労基署長(ヨコハマズボルタ)事件・東京地判平24.11.28労判1069-63)、これだけでは労災認定される可能性は低いと考えます。

一方で、テレワークでずるずると残業が深夜まで続く、テレワークで分からないことが増え長時間労働になっているということもあります。時間外労働が月80時間を超えるような長時間労働になっていた場合は、労災認定される可能性が高まります。

そのため、会社は従業員の勤務時間を把握し、長時間労働とならないよう対策する必要があります。

4.新型コロナウイルス後遺症について

新型コロナ感染後、後遺症を訴えるケースもあります。後遺症を抱える従業員の場合、在宅勤務、休みながら就業、休職、解雇・退職などに至ることがあるため、ある病院の統計では、新型コロナ後遺症の患者のうち、65.6%が労働に対して影響していると発表しています(ヒラハタクリニック「新型コロナ感染症・後遺症の記事」)。

業務上コロナに感染し、後遺症で働けない場合は、解雇制限(業務上疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間)があるため、相当期間休業させることになります。この後遺症に対して、労災では休業補償給付の対象になるのか、加えて障害補償給付の対象になるのかといった点について厚生労働省は見解を示しておらず、ケースバイケースでの判断になると言えます。医学的に新型コロナについて全容がつかみ切れていないことから、特に障害補償給付が支給されるのかは、不明な状況です。

新型コロナ感染が私傷病の場合は、就業規則の定めに沿って、休職などを適用することになります。休職の上限は、原則として、就業規則に定められた期間です。傷病手当金については、最終的には協会けんぽや健保組合の判断となりますが、労務不能との医師の証明があれば、支給される可能性があります。

5.ワクチン休暇

(1)ワクチン休暇のメリットと運用例

ワクチン接種が始まる中、河野行政・規制改革相は、令和3年5月13日、経団連などに対し、ワクチン休暇の導入を検討するよう要請しました。また、接種後に重い副反応が出るケースも聞かれます。このような事情を背景に、接種当日や副反応が出た時の特別休暇を認める企業が出てきています。

法的には、有給の特別休暇にする義務はありませんが、企業としては従業員に接種してもらった方が安定した企業活動ができること、感染リスクの少ない空いた平日に接種ができるなどのメリットがあり、有給の特別休暇にすることが対策の一つと考えられます。その際、特別休暇の申請をしてもらうことになりますが、接種しない従業員がいても、その従業員に対し不利益な取扱いをしてはならないことに注意が必要です。

有給の特別休暇にする場合、次のような運用例が考えられ、いずれも従業員からの申請により取得できる制度とするのがよいと考えます。

- 接種当日と副反応が出やすい接種後1~2日程度まで、特別休暇を認める。

- 接種当日は特別休暇(または接種の時間の労働免除)、副反応は人によって異なるので、翌日以降は年次有給休暇で対応する。

(2)ワクチン休暇の導入方法

現状、就業規則にワクチン休暇が設定されている企業は殆どないと思われます。規定等をどのようにするかは次の方法が考えられます。

- 就業規則にワクチン休暇制度を定める(この場合、他のワクチン接種の場合はどうするのか、また一度定めたら不利益変更が難しいこともあるので十分な検討が必要)。

- 就業規則は変更せず、今回の新型コロナウイルス対策の時限的な措置として別途周知する。

- 就業規則に現状定められている適用可能な特別休暇制度がある場合、それを適用する。